献血は健康のおすそ分け

皆さん、献血に行かれたことはありますか?

献血とは、病気やけがで輸血な方に、健康な人が自発的かつ無償で血液を提供するボランティア活動です。安定した医療のためには継続的な献血が欠かせません。

私も定期的に献血をしている一人です。

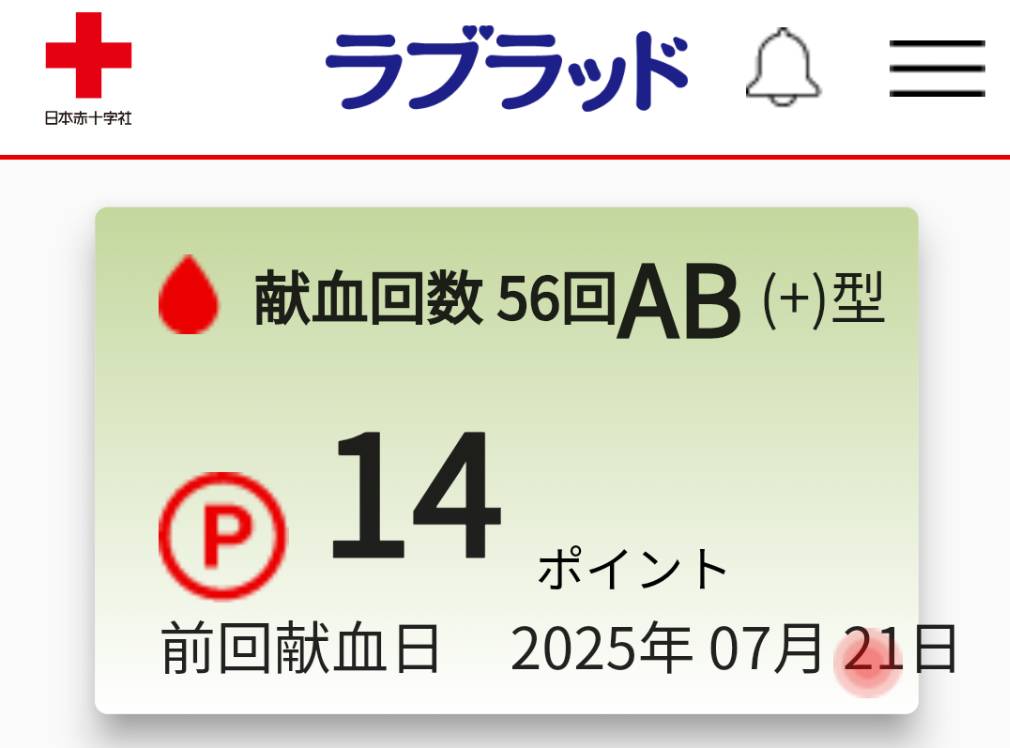

現時点で56回と記録(アプリ)にありますが、最初のほうは飛んでいるんじゃないかなあ。

まあまあベテランの方ですが、「1,000回を超えた」とニュースになっている方もいるくらいですので、そのクラスからすればゲスト扱いでしょうが。

いずれにせよ、献血ができるのは健康の証です。自分のために美容や健康を心がけた結果、誰かの役にも立てるって最高じゃないですか。

もし未体験の方はぜひ一度やってみてください。しばらく行ってないな~という人も、久しぶりに足を運んでみてはどうでしょうか。

献血とは?

献血の歴史

戦後の日本では、輸血用血液として民間の血液銀行なるものがあり、一般の人から血液を買っておりました。今では考えられませんね。

しかし時代背景として当然と言えば当然でしょう。金銭を得る目的で、過度に売血をする者(どう考えても健康状態がいいわけない)が多かったようで。

その低質な血液は「黄色い血」と呼ばれたとか。赤血球数が回復しない短期間で再び売血することにより、その血液(血漿)が黄色く見えたこと、そして肝炎の症状である黄疸にかけているようですね。

うーん、てか採血側の衛生状態とか管理状況もヤバそうだし、そもそもモラル自体低かったことでしょう。

実際に1964年、暴漢に襲われ負傷したライシャワー駐日米国大使が、この売血による輸血を受けた際に、その副作用によって血清肝炎を発症してしまいました。

輸血に際して「これで私の体の中に日本人の血が流れることになりました」と発言し、多くの日本人から賞賛を浴びた人物です。

その後辞任を検討したものの「日本人が責任を感じないように」と大使を続投されたと言いますから、昨今のただ立場にしがみつく政治家などとは実に対照的。

この事件を受け、日本では輸血用血液は「献血」により政府が確保することになりました。そして今も続く「はたちの献血」第1回キャンペーンが行われたのが1975年です。

今の献血の形ができて、ちょうど半世紀というところですね。

献血の種類

ここで、まずは現在の献血の種類を確認してみましょう。

全血献血(所要時間:15〜30分)

もっとも一般的な採血法で、献血バスはこの全血のみになります。

献血センターでは時間がない方など本人の希望、または緊急要請があった場合に実施します。

量は200mLまたは400mLですが、現在はリスク回避のため原則400mLの採血になります。

例えば同じ量の血液を使用する場合、200mL製剤を2本使用するのと、400mL製剤1本使用するのとでは、単純に感染リスクが2倍になりますよね。医療が進歩した現在でも、副作用や感染症を完全に防ぐことはできないため、輸血にはなるべく少人数の血液を使用したいためだそうです。

200mL採血は若年層の「初めての献血」など、今後の献血を担う若者の獲得を主な目的として残されているようです。

またこの400mLの全血は体重が50㎏以上でないとできません。

ですから献血バスではまず体重測定(靴も履いたまま)がありますが、私は過去に50.5㎏では断られ、51.0㎏の時はしぶしぶOKをもらったことがあります。風袋を多めに1㎏でとっているようです。

全血による採血は、時間は短いものの単純に血液を損失しますので、体の負担は大きくなります。

よって一度全血で献血を行うと、次回の献血までは12週間あけなければいけません。そのため男性で年6回、生理のある女性は年4回までと上限が定められています。

まあ年一くらいでされる方なら全然余裕ですし、見かけた献血バスなどで気軽にできる点はおすすめです。

成分献血(所要時間:40~60分)

血液中の血漿ないし血小板だけを採取し、残りの血液を体内に戻す献血方法になります。

血液を体に戻すので、全血よりも体の負担は小さくなりますが、採血だけで1時間近くかかります。

その間ずっと針が刺さっているわけですから、苦痛と言えば苦痛ですね。

まあテレビ見たり雑誌読んだりしていれば、アッという間ではありますが。

男性45㎏以上(17歳以上)、女性40㎏以上(18歳以上)あれば可能なので、大半の人が対象になります。

ただ私は一番痩せて45㎏ちょうどくらいの時には断られました。これはその体重の数字より、前回の献血時より3㎏くらい痩せてしまっていた(記録が残っています)ため、健康上の懸念ということでした。

非常に元気だったので不本意でしたが、細心の注意を払ってくださっているということでしょう。

実際には常に40㎏台前半で健康体の女性であれば、体重で引っかかることはないみたいです。

ただし成分献血では体重で採血量が変わるため、献血センター側としては、同じ手間でより多く採血可能な、体重の重い方がウェルカムではあるでしょう。もちろん、低体重の方も大事な戦力ですから、健康体であれば敬遠することはありませんよ!

成分献血は2週間に一度受けられますので、うまくいけば男女ともに年間24回も可能です。

定期的に行きたい、できるだけ多く貢献したい、という方なら絶対にこっちでしょう。

採血された血液のゆくえ

保存期間

献血された血液は、赤血球・血漿・血小板などに分けられますが、それぞれの保存期間は以下の通りです。

赤血球: 約21日間

血小板: 約4日間

血漿: 冷凍保存で約1年間

成分献血の際は血漿か血小板か選べますが、特に希望がなければ、その時不足している方でお願いされます。私の感覚としては、血漿になることが多い気がします。

毎日約14,000人分の献血が必要と言われていますが、血液は人工的に作れず長期保存もできないため、継続的な献血が不可欠であることがわかりますね。

使い道

献血後の血液は日本血液製剤機構にて精密な検査を受け、安全性が確認されたうえで先の成分ごとに分離。適切な温度で保管され、医療機関の要請に応じて患者に届けられます。

その使い道はまず輸血用血液製剤として。

献血された血液は、赤血球・血漿・血小板などに分けられて、輸血が必要な方の症状に応じて使用されます。

〇赤血球製剤:貧血や手術時の出血に使用

〇血小板製剤:白血病などで血小板が減少している患者さんに

〇血漿製剤:出血性疾患やショック症状の治療に

特にがん治療において

血漿の多くは血漿分画製剤と呼ばれるおくすりの原料ともなります。

〇アルブミン製剤:低アルブミン血症や重度のやけどの治療に

〇免疫グロブリン製剤:重症感染症、川崎病、自己免疫疾患などの治療に

〇血液凝固因子製剤:血友病や出血性疾患の治療に

感染症検査に合格しなかった血液は、検査試薬の製造や研究目的で活用されることもあります。

さらに安全性が確保できない血液は、感染性医療廃棄物として処理されます。

私の妹は、献血された血液検査内で尋常でない数字が出て(送られてきた結果で判明)、次に献血に行ったときに「前回分は破棄しました」と言われていました。

ちなみにちゃんと病院に行って、健康上問題ないことは確認しました。

以上のように集められた血液の80%以上は、がんや白血病、再生不良性貧血などの病気と闘う人のために使われています。

母がガンで闘病していましたので、知ってからは恩返しのつもりで献血をしています。

献血の流れ

実際の献血の流れをご紹介します。

受付

まずは本人確認や同意書の記入などがあります。

2回目以降は献血カードやアプリがあれば、指先の認証確認で済みます。

体重測定

受付時そのまま体重測定があります。

土足でOK、受付の方だけが数値を確認できるようになっています。

体重が足りなければもちろんアウトですが、前回より極端に減っている場合にも健康上問題がないか確認され、場合によってはお断りされます。成分献血の量にも関わるので、基本的に測定は全員必須です。

検温

非接触型体温計でピッとされ、37℃以上だと脇に挟むタイプで再検温されます。

私はもともと平熱が高いため、37℃台で引っかかってできなかったことがあります。

今は37.5℃未満でOKなので、さすがに引っかからないですが。

番号の割り振り

ここまで済んだら、腕に番号の振られた紙テープが巻かれます。この時、献血終了後にいただけるお礼の品を選択肢の中から選びます。もちろん、無事献血が終わればいただけるものです。

その後はこの番号で呼ばれます。若い番号から順番が来ますが、予約せずに行くと振られた番号が飛ばされることもあります。当たり前ですが、予約者優先ですからね。

採血に至るまで

血圧測定・質問回答

血圧は自分で機械を使いますが、あとで医師との問診でも確認があります。

最高血圧が90mmhg以上180mmhg未満でわればOK。

かつては100mmhg以上だったため、血圧が低めの私は、体調がいいにもかかわらず90台で何度かアウトになりました。改定されてよかった~。

質問表の回答

それから質問事項の回答があります。

タッチパネル形式ですが、事前予約をしているとアプリで前もって回答可能です。

当日の健康状態、睡眠・食事の状況のほか、既往症や服薬の有無、過去の海外渡航歴などの項目があります。所要時間は3~5分程度でしょうか。

問診(血圧・脈拍の確認)

以上をクリアすると、医師との問診です。といっても先の質問表の回答をもとに、サクッと行われる簡易的なもの。

血圧が90台だと大体ここでもう一度測られ、口頭で健康状態の確認をされます。逆に高めの方とかも聞かれるんじゃないかな。

ちなみに第一線は退かれたような、高齢の先生が多い印象です。

血液検査

次に検査用の採血をされます。

両腕を出して、血管の具合から採血しやすい方を「本番」として、反対側から少量抜かれます。

しかし血管が細すぎる人や、沈んでいて取りづらい人は、この時点で戦線離脱を余儀なくされることがありますので悪しからず。

私は血管がはっきりと浮き出ているタイプなので、ここは無問題。毎回左が本番(太い血管がウキウキしてます)、右が検査と決まっています。

「チクッとします」と言われますが、上手な看護師さんだとまったく痛みがない程度の注射です。

採った血液は機械にかけられ、血液型や濃度の確認をされます。

結果はすぐわかりますが、私は2回ほど血が薄くてアウトをくらったことがあります。

ここで敗退はなかなか悔しいですが、まあ体調が万全ではなかった(血液の状態が良くなかった)ということなので致し方ない。

受付から検査まで、空いているときは次々と流れ作業で進みますが。人数が多いときは待ち時間があり、その都度待合スペースに戻って自分の番号が呼ばれるのを待ちます。

いざ採血へ

以上の関門を潜り抜けると、晴れて採血室へと案内されます。

まあ大抵は行けると思いますが。

採血室の様子

一人一人に、歯医者さんと同じような椅子が用意されています。

検査の時に確認した本番用の腕側に腕置きが設置され、サイドテーブルに小型テレビがあってドリンクも置けます(献血センターで多少異なると思いますが、おおむねこんなイメージかと)。

私は大体雑誌を持ち込むか、自分で読みかけの本を持参します。

成分献血では採血する腕の反対側に遠心分離機があり、そこから延びる管を体の前に這わせて腕のところに持っていきます。

採血用の針を刺します

管の先には太めの針があって、それを採血する腕に刺します。

刺す瞬間は少々お覚悟を。痛みの程度はその都度ですが、無痛はないです。注射の苦手な方は深呼吸。

その後も少々鈍痛がありますが、通常痛みは治まっていきます。

多分これも看護師さんの技術(あるいは相性?)ですが、刺す瞬間もその後もほとんど痛くないこともあれば、採血中ずっとジンジン痛み続けることもあります。

成分献血には「返血」のプロセスも

抜かれた血液は管を通っていき、遠心分離機で成分をこされて返されます。

この返血も、たまに圧迫感というか違和感がありますが、血が戻るという作業が非日常なので当たり前かもしれませんね。

さらにまれにしびれがありますが(血液が固まらない薬を入れるので、その副作用とか)、これも通常長くは続きません。

でももし身の危険を感じたり、不安に思ったりしたら、すぐ申し出てください。

そこは医療機関ですし、医療従事者がすぐさま対応してくれる安心の空間ですので、無理は禁物です。

この採血と返血を数回繰り返し、最後の返血の時には大体「あと1回です」と教えてくれます。

その日の体調によって、時間がかかるときとそうでもないときがあります。

血管が細い方では、この返血が戻りにくかったり、針の部分があざになったりするそうです。

だから検査の目視段階で、お断りされることがあるようなんですね。

最後に針を抜くだけですが…

さて無事最後の返血が終了しましたら、もちろん針が抜かれるのですが。

実はこの抜く瞬間がまあまあ痛い(ヘタすると刺すときより)です。

そこは大人なので、ちょっとだけ我慢していただきたい。

まあこれも程度の差がその時々で変わりますので。

任務完了!お土産をもらって帰還です♪

その後は血圧を測って(通常献血前より少し下がります)、異常がなければ任務完了です。

お疲れさまでした♪

最後に、受付時に選んだお礼の品をいただきます。達成感とともにホクホクしますよ!

採血後は水分をいつもよりたくさんとって、その日はゆっくりと過ごしましょう。(私は20代の時、献血後ジムに行って立ち眩みを起こしました…若気の至りってことでご容赦ください)不安のある方はすぐに帰らずに、しばらく休憩室でドリンクを採りながら休んでから帰ってください。

献血の特典たち

献血センターは至れり尽くせり♪献血終了後は日用品もいただけます

先にもご紹介していますが、献血をすると色々と特典があります。

献血センターの待合室はドリンクが各種飲み放題ですし、お菓子もいただけます。漫画や雑誌などもたくさんあって、自由に使えるPCもあります。

献血バスでもスポーツドリンクなどがいただけますし、終了後は献血センターと同じく日用品などのお土産がいただけます。

いくつかの選択肢から選べて、私はよく歯磨き粉をいただきます。ありがたい。

回数ごとに記念品がいただけます

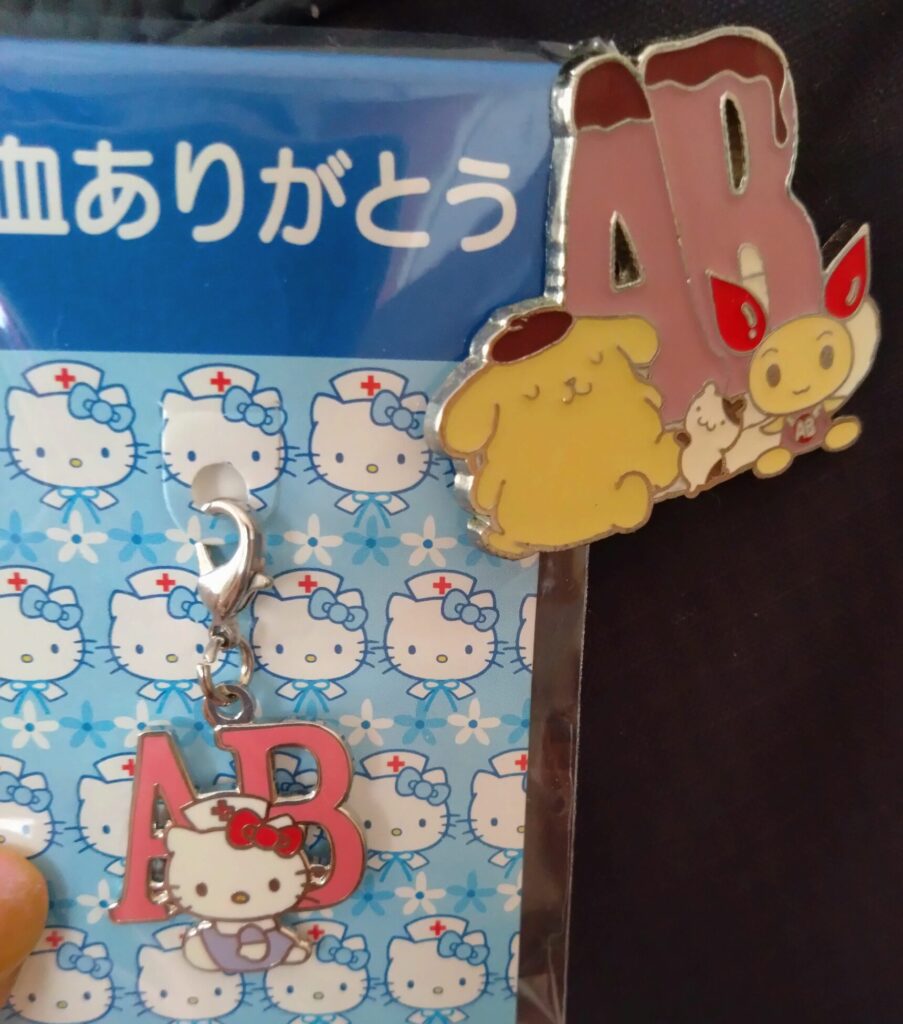

そして10回目、30回目、50目、100回目などの節目にも記念品がいただけます。

私は10回目と30回目が沖縄だったので、琉球ガラスの器をいただきました。

50回目は鹿児島でしたので、薩摩切子かな?と思っていたら、なぜかお箸でした。いやいや、とても嬉しいんですけどね。ちなみに妹は30回目でスプーンとフォークのセットです。

ポイントがたまったり、キャンペーンなどでグッズも

そこまで回数がいかなくても何かしらのキャンペーングッズがあったり、献血に行くたびに貯まるポイントでグッズがもらえたりします。

昔はポイントカードなどがありましたが、今はアプリで自動記録されていて、行ったときに「ポイントがたまってますよ~」と教えていただけます。

よく一緒に献血に行く私と妹は、ともにAB型。かつ甥っ子がAB型で、姪(血液型不明)と甥の親友やその兄弟もAB型。AB型グッズはいくらでも使い勝手があります。

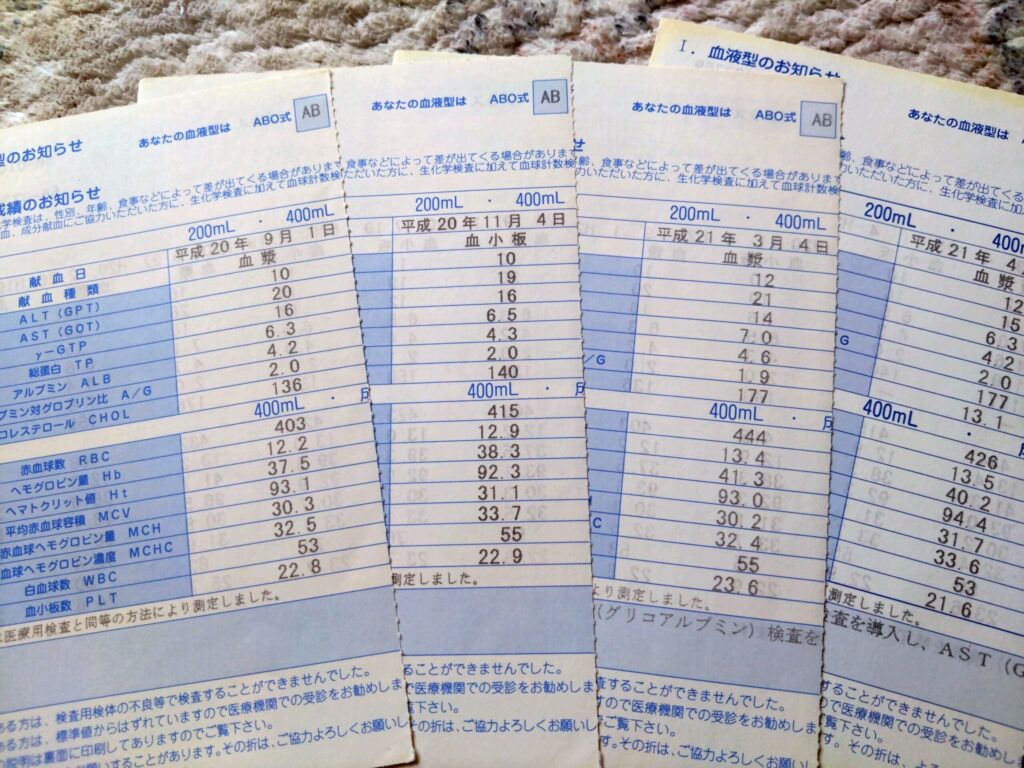

献血後の結果報告もありがたいシステム

献血終了後、ハガキでは約1週間後、アプリだと翌日に詳しい血液検査の結果が確認できます。

正常な数値かどうか確認でき、定期的な健康診断になります。

のちに詳しくお話しますが決して検査目的であってはいけませんが、せっかくですから健康管理にぜひ活用しましょう。

健康でいる限り、また誰かの役に立てるのも嬉しいことですからね。

私の献血歴&感想その他

さて、再度私自身の献血歴についてお話させてください。

献血は単なるイベント!ボランティア精神のかけらもない学生時代

初めての献血(1994~5年?)

初めての献血は高校生(確か2年生)の時でした。

献血可能年齢が16歳ですので、そういうイベント?で学校に献血車が来た時です。

同じクラス(40名超)で女子4人くらい(男子も2~3名)参加したかなあ。

やじうま根性旺盛な私は「こんな面白そうなこと(不謹慎ですみません)、なぜみんなしない?」と首をかしげました。まあ血を抜かれるのはもちろん、そもそも注射自体怖いのが普通ですよね。自分がマイノリティだと気づいたのは後年です。

大学生の献血事情

きっかけはアホすぎるものでしたが

大学に進学してからは、暇な学生目当てにちょいちょい献血バスが校内に来ていたのですが。

その頃学友の一人が「なんか献血経験のある人って、いざ輸血が必要な時に優遇されるらしいよ」というアホな情報を持ってきました。そこで「じゃあ、やっといた方がいいよね?」とみんなで行くことに。

いや、そんなバカなこともちろんありません!!

頭の悪い大学生なので、そんな似非情報を真に受けてしまいました。

献血センターはパラダイス

まあしかしそれがきっかけとなって、目に付いて気が向いたら献血をするように。

そのうち献血好きになった友人たちと興味本位で献血センターなる場所に足を運び、成分献血の存在も知ります。

先にもご紹介したように、献血センターは至れり尽くせり。

フリードリンクに食べ放題のお菓子。漫画も大量にあり無料マン喫状態です。

しかも成分献血をすると、なんと500円の図書券までもらえました。

貧乏学生にはパラダイス。

さらに献血中の約一時間、看護師さんが定期的に様子を見てくれて、学生さん?エライねと優しく声をかけてくれます。お姫様状態の上に「私ってイイコトしてる~」という自己満足も半端ない。

そのうえ後日、血液検査の結果ハガキが届くのも、若いとはいえ不摂生の学生には安心材料です。

やっぱり、なぜみんなしないのかしら?と不思議に思ったものです。

景品は時代で変遷しておりますが

ちなみに2002年に公布・施行された「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)」により、図書カードのような換金性の高い商品は配布されなくなりました。

そのため現在は、歯磨き粉や箱ティッシュのような日用品に置き換わっているのですね。

これでも十分嬉しいですけどね!

また、お菓子の食べ放題はマナーが悪すぎたのでしょうね。ここ数年は受付時や献血中に、一人分が配布される形になりました。

献血で来ている方がたくさん食べるのはまだいいのですが、付き添い(献血はしない)の方が食べ散らかしているのも散見されましたし。常識の範囲内は線引きが難しいですから、やむを得ない処置でしょう。

飲み物は相変わらず色々いただけますし(というか水分摂取は必須)、献血センターの快適度は全然変わっていないですよ。

特典の数々は献血を続けるモチベーションとして楽しくありがたく受け取りましょう。

社会人になって、ようやくボランティアの意識が芽生える

新社会人は、ともすればボランティアの余裕などないものの

新卒で入社した職場が、徒歩圏内に献血センターがありました。

しかし新社会人に心の余裕など皆無ですから、休日に友人に誘われるまで、正直その存在自体を無視しておりました。

しかし一度献血センターに足を運ぶと、表に書いてある「AB型必要人数〇〇名」などの案内が気になるようになりました。

今日は達成していないっぽいわ。健康な人間が知らんぷりしていいものかしら?

ようやく私の中で、本来の献血の在り方が見えてきたのだと思います。

きっかけはなんでもいい、実行が大事

まあでも学生時代のように、そもそもボランティアって、お遊び半分や偽善でも全然いいと思います。結果として誰かが助かるなら、過程などどうでもいいでしょう。

みんなが無私の心で、常に他人をおもんぱかっている世界なんて、いっそ不健全です。みんな自分が一番、家族の幸せが第一、自分にかかわる人が平和ならいい。

でも少し余裕のある時に、まったくの他人のためにほんのちょっとだけ、時間や手間を割いてみたら。情けは人のためならず、まわりまわって自分にも却ってくるものですし。その小さな積み重ねが、それなりの作用を生み出していくのだと思います。

無自覚な禁忌事項の抵触

献血には禁忌事項があります

献血は、通常より抵抗力の低い状態の人に輸血をしたり、病気の方のお薬に役立ったりするものです。

当然ながらその血液は、健康なものでなければいけません。

そのためにしっかりと検査が施されますが、それ以前の段階で、リスクの高い状態ではそもそも献血はしてはいけません。

服薬中、一定期間内の予防接種、ピアスや入れ墨、特定の病気、海外渡航歴、輸血歴、エイズや肝炎などのウイルス保有者、妊娠中、授乳中など。

うっかりしやすいところで、前日に歯医者で歯石除去をしている場合なども献血できません。

海外渡航歴を軽く考える

私は2003年6月~2004年4月にワーキングホリデーでオーストラリアに滞在していたのですが。

帰国後、久しぶりに~とふわっとした気持ちで献血センターを訪れ、渋い顔をされてしまいました。

海外旅行後4週間は献血できません。しかし帰国後4週間はたっていたし、危ない国に行ったわけでもないし、と軽い気持ちでしたが。

やはり海外渡航者は国内にない感染症をもっている危険性があるわけですから、1年近い滞在期間の後はもう少し遠慮すべきでした。

禁忌事項を忘れる

しかも事前の質問票の禁忌事項に、改めて震え上がったのですが。

ピアスをあけた後は6か月献血不可なのです。

実は私バックパッカーあるあるの例にもれず、オーストラリアで鼻ピアスをあけておりました。

帰国後の仕事が教育関係だったため、その時点でもう閉じていたためほぼ忘れていたのですが。(耳のピアスは中学生であけております、その良し悪しはともかく、献血では関係なかったので、それ以前は禁忌事項として考えてもみなかった)

いずれにせよ医療行為であるボランティアに携わる時点では、リスク回避の観念は人より強くあるべきなのは確かでしょう。

自身の認識の甘さを痛感。

というわけで結局、帰国後1年ほど期間をあけてから健康状態に問題はない(健康診断も受診後)と、ある程度確認が取れたのちに、改めて献血を解禁することにいたしました。

HIV陽性でも通知はありません

ところで質問票に「これはエイズの検査ではないと理解しています」という確認事項があるのですが、実際に検査目的で献血に訪れる方がいて問題になったことによるものです。

私自身そんなつもりはありませんでしたが、献血の血液は使用前に必ず検査されるから、万一問題があればその血液は使われないし問題ないはず、とどこかで思っていたのは事実です。

しかし問題のある血液が検査をすり抜ける可能性はゼロではありません。

身に覚えがある状況で、献血をしてはいけません。

もし献血された血液がHIV陽性だったとしても、本人に通知はされません。

医療機関だから、命にかかわるものは通知があると思っていませんでしたか?

でももしこれで通知をするなら、やっぱり検査目的の疑わしい人が、黙って献血に来てしまいますよね。それを容認するようなシステムにすべきではありません。

万一陽性だった場合、少なくともそれにかかわった医療従事者を危険にさらすことも忘れてはいけません。

ただしB・C型肝炎などはこれの限りではありません。希望によって通知がありますので、献血をして初めて自分が感染者だと知ることもあるようです。

ちなみにHIVの検査は、各自治体で無記名・無料で受けられるはずですので、そちらで確認をすればよい話です。繰り返しますが、身に覚えのある人は絶対に献血に行ってはいけません。

私自身の意識の低さを開示しつつ、これはぜひ周知すべきことだと声を大にします。

献血は善意のボランティアです。禁忌事項はしっかりと確認のうえ、無理のない範囲でやはり多くの方に、参加いただきたいと切に願います。

閑話休題:血液型あれこれ

話が深刻になってしまったので、少々ネタ的なお話を。

AB型は集う

AB型多めの親族

うちは母がA型、父がB型で私と妹はAB型です。

そして父の姉が一人AB型。で私にはイトコが20人(父方・母方10人ずつ)いるのですが、そのうち5人のイトコはAB型です。先にお伝えしたように、甥もAB型ですし(イトコの子の中にも数名)、親族間のAB率高めです。

まあ生物学上、確率的にもAB型が家族や親せきに一人だけな方がめずらしいはずですが。

高校初日のAB型コロニー

というか中学校くらいまでは血液型をあまり意識していなかったのですが。

高校入学初日、塾で知り合いだった中学の違う子2人と、その1人の同中の子、女子計4人でお昼ご飯を食べたのですが。なんとなく血液型の話題になったところ、私と塾で一緒だった2人、そこにいた4人中3人がAB型であることが判明いたしました。

数年前から知り合いだったのに初めて知ったね~と笑っていましたが、その日初対面だったもう一人(O型)若干引き気味に「このクラス、AB型多いのかもね」などと言っていたものです。

後日保健体育の授業で、何かで血液型ごとに手を挙げるというのをしたら、46名のクラスメイトのうち、結局AB型は我々3名+男子に1名だけでした。そんな気がした…。

デジャヴ?AB型コロニー再び

それから20台後半の頃、20名ほどの職場にいたとき。たまたま仕事後に時間のあった4名で飲みに行ったところ、うち3名がAB型でした。これはデジャヴだわ、と残りの職場のメンバーに血液型を聞くと、もちろんAB型はこの3名だけでした。でしょうね。

結論:AB型は均一に分布しない

AB型だというと「珍しいね」とよく言われるのですが、日本人の1割はAB型ですよ?

全然希少でも何でもない。だからなんでそんな風に言われるんだろうと不思議でしたが。

段々わかってきたのが、AB型は集うんですよね。

AB型の人間は、往々にして身近な人間で一番多いのはAB型です。友人に必ずいるし、私同様兄弟が同じ血液型だし。妹の知人に至っては6人家族(両親+子4名)全員AB型だったりします。

しかし一般的にAB型の存在具合はどうなるでしょう。

例えば先の高校時代。46人中4名の我々のグループはAB型率4分の3(75%)だったけれど。

ということは残り42名がいくつかのグループに分かれると、もう一人のAB型男子を含んだ1グループ(4人グループならそこは25%)以外は、すべてAB型0%ということになります。

科学的根拠はないですが、多分これがいろんなところで起こっていると思われます。

だとすれば、珍しく見えますな。

海外の日本人血液型分布崩壊

ところで先のワーホリで、語学学校で仲良くなった日本人6名グループがいたのですが。血液型の内訳はB型2人、O型2人、AB型2人でした。

比率おかしいなと思って、その後海外で日本人に会ったときには、極力血液型を尋ねるようにしてみたのですが。一番多いはずのA型に、私は一度も出会ったことがありません。

私がたまたまかもしれませんし、血液型を聞きそびれた人の中にはいたかもしれませんが。

血液型の性格診断は似非科学だと言いますが、やっぱりA型は慎重な人が多いのかなあと思わされたのでした。

ちなみに、A型の母は海外旅行大好きでしたから、矛盾しますけどね。

あと私がかかわったことのない、優秀な大学の留学生や現地駐在のエリートは、A型ばっかりとかかもしれませんけど。

RHマイナスの方はやはり希少

性格に関しての話にもなりますが、大学生の時AB型RHマイナス(2,000人に一人)の子にが一人いたのですが。彼女は幼少期から「絶対にけがをしてはいけない」と言われて育ったせいか、すごく臆病な性格でした。

血液型うんぬんというより、それによるレッテルで人格形成されちゃう部分はありますよね。

もう一人過去に出会ったのが、高校の同級生でO型RHマイナス(600人に一人)の子。

天然でなかなかの変わり者で、ひそかな人気者でした。今頃どんな大人になっていることでしょうね。

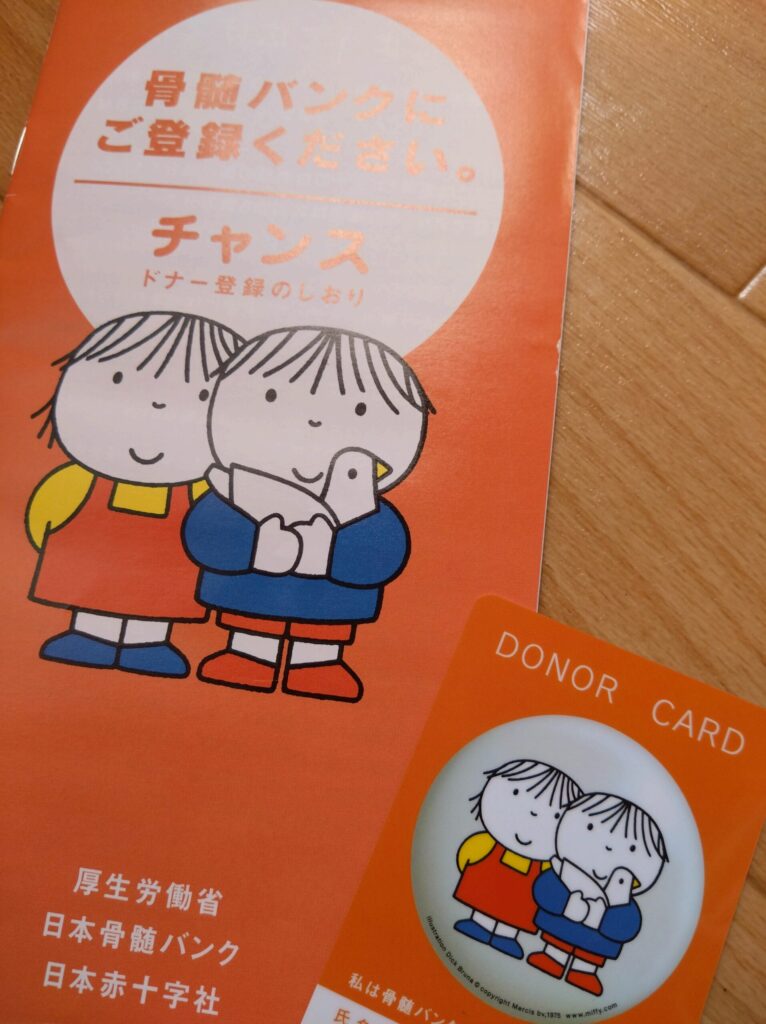

献血と併せて、ドナー登録で「チャンス」を

興味はずっとあったけれど…

ところで私はドナー登録というのにも長らく興味はありました。

でも皆さんも怖いイメージがありませんか?

骨髄を採るのはものすごく痛いとか、麻痺が起きる可能性があるとか。

私も献血ならまだしも、さすがに知りもしない人のために命がけでまでは…と一歩踏み出せませんでした。

しかし、競泳の池江璃花子選手が白血病を公表したとき、こんな若く才能のある子を救えるかもしれないなら…と再度思い立ちました。

しかし、どこでできるのかな~とかふわっとしているうちにまた月日が。

骨髄提供で命を救われた方の話を聞く

ドナー登録は危ない?

そして2年ほど前。いつものように妹と献血センターに赴いた際、ドナー登録の説明をしている職員の方がいらっしゃいました。

献血に来ている方たちに次々声をかけるのですが、みなさんすぐさま断られています。

献血に来るようなボランティア経験者にも、やはりハードルが高いのが伺えます。

私には願ってもいない機会。「ぜひ話を聞かねば」と、説明をお願いしました。

60代後半の男性の方だったのですが、なんとこの方ご自身、ドナーの骨髄提供で命を救われた方でした。

実際に提供された側のお話は、なかなか刺さります。

一番の懸念材料の骨髄提供によるドナーの「痛みや後遺症」について尋ねてみました。

確かに背中に穴をあける手術で全身麻酔となりますが、数日の入院ののち日常生活に戻れるとのこと。

完全回復には半年ほどかかるそうですが、後遺症などの心配はまずないそうです。

ドナーへの休業補償などはナシ!

この手術や入院による費用は発生しませんが、逆に仕事を休む際の休業補償などの手当はなく、ドナー当人は有給休暇などを使うことになるとのこと。

ここはもう少し国の補助など改善していただきたいところですが、そもそも日本人はボランティアの観念が甘いのも事実です。被災地などでもボランティアしてるんだから衣食住はタダよね?的な認識がありますが、本来ボランティアは身銭を削ってやるものです。

ですから無駄な有給消化するくらいなら、こういう有給の使い方は有意義でいいと私は思います。

46歳でドナー登録!しかし期間はわずか9年

ドナーの任期は55歳まで

というわけで、しっかり納得のうえ登録することにしたのですが。

聞けばドナーとして適合する確率は、登録しても20年で1回くらいとのことです。ですから人によっては2回要請を受けることもあるし、1回も受けないことも多いそうです。

これはかなり出遅れました。ドナー登録できるのは55歳までです。

この時点で私は46歳。すでに10年ありません。実際にドナーとなる可能性はかなり低いでしょう。

そういう意味でも、やはり若い方が早い段階で登録するのがとても大事だと、改めて認識しました。

実際に適合者となったら?

実際にドナー適合者が現れたら連絡がありますが、その際もちろん不安を感じたり怖かったりしたら断わって構いません。

覚悟ができたら、近親者(私の場合父と妹かな)を交えて同意確認や説明があり、かつドナーの健康状態が良好であれば、実際に骨髄採取の運びとなります。

私がお話を伺った方は、ラッキーなことにお二人適合者がいたそうです。もちろんドナー適合者が見つからないまま亡くなられる方もいらっしゃいますので。

繰り返しますが断ることは可能なので、まずは可能性を広げるために多くの方のドナー登録が必要だと強く思います。

やはり池江選手のニュースが出たときには登録希望者が多かったそうですが、その後パッタリと途絶えてしまったのだとか。私も行きそびれた一人ですので、恐縮です。

妹はドナー登録を選択せず、人それぞれです

ただ一緒にいた妹は、二人の子どもの母親です。入院に日にちを割くことや、本当に万が一何か不都合があったとき。まずは守るべき子どもがいる身で、やはり登録は現実的ではない、と結論付けました。

それももちろんいいと思います。

でもなんとなく敬遠するのはやめて、少しでも興味があれば、献血ついでにでも説明を聞いてみてください。ドナー登録のしおり名「チャンス」を、すこしでも増やせればいいなあと思います。

最後に

別に献血していたりドナー登録していたりする自分がエライとは1ミリも思っていませんし、ほかの人に強制する気などまったくありません。

血が怖い人や注射が嫌いな人が無理をする必要はないし。ましてや健康に不安があったり、宗教や理念的に背くことになったりする人を、責めるつもりも毛頭ありません。

でもまったく知らずに選択肢から外していたり、思い違いや誤解があったりするならば、少しでも多くの方に、それを早い段階で払拭してもらえたらいいなと思っています。

ちょっとでも興味がわけばチャレンジしてみませんか?

またこれをお読みになって、久しぶりに献血行こうかな~と思ったり、ドナー登録もう一度考えてみようかな?というきっかけにったりすれば幸いです。

とりあえず私は、献血100回を目指して!健康を維持していこうと思います!

コメント