人生で一度はやってみたことの一つ「滝行」

野次馬根性旺盛な私には、人生で一度はやってみたいことがたくさん、たくさんあります。

人生は楽しむためにあると思っているので「できる」と思ったことは極力チャレンジして生きてきました。スキューバダイビング、語学留学、バンジージャンプ、パラグライダー、大学再受験、ヨガ修行、もちろんバイク旅etc…。

それでもまだまだ、やりたいことは尽きません。

そのうち時間があればできること、もうちょっとお金があればできること、練習すればできそうなこと、さすがに今生では不可能なもの。

そんな中で「機会があって思い切ればできること」の一つが「滝行」でした。といってもどこかでホワンと「いつかやりたい」と思っていただけで、積極的に調べていたわけではありません。

不運続きを払拭すべく…

実はワタクシ、今年6月に車で自損事故を起こしてしまいました。

幸い打ち身ですみましたし、被害者もいなかったのですが。

しかも続けざまに同月、洗濯機が壊れて水漏れし、アパートの階下に被害を与えてしまう事態に。

不動産会社の方が迅速に対応してくださって、保険で全部まかなえたので損害はなかったのですが、階下の方と顔を合わせづらくなりました。

さらに同時期職場の人が相次いで怪我や事故を起こし。

もはやこれってお祓いしなきゃいけないのでは?と思うように。

そこで何か開運になりそうなことを調べていたとき、「そういえば九州で、素人が滝行できるところってあるのかしら?」と考えるように。

ネット検索すると、佐賀・熊本・宮崎などの寺社が主催する「滝行体験」がヒット。

ふむ、行けるな。ムクムクとわいてくる実行欲。

これはツーリングがてら行くべきでは?と思い立った次第です。

滝行とは

滝行とは密教や山伏の修験道、神道の禊や仏教の修行方法の一つです。

神や仏に祈願する際、穢れを落とすために冷水を被る水垢離の一種でもあります。

神社で参拝するときに、手水で手を洗ったり口をゆすいだりしますが、あれはこの水垢離を簡略化したものだそうです。

日本独特の山岳信仰を拠り所とし、冷たい山水で行うのも特徴でしょう。その存在自体は広く知られていますし、スポーツ選手や芸能人などが体験して報道され、自分もやってみたいなぁと思った方もいるかもしれません。

とはいえもちろん「遊び」ではなく、「神事」や「修行」の一環だというのは念押ししたいところです。

そもそもヨギーの私は、仏教の「行」全般そうですが、山伏と呼ばれる「修験者」とその修行にも興味がありました。「滝行体験」できるのならば、その一端が垣間見れるではありませんか。

「滝行体験」はどうやってできるの?

比較検討のため色々検索してみると、全国各地の「滝行体験」がヒットしました。

特段どこかの地域で多いということはなさそうです。信仰心の薄い日本人への、導入の意味合いでしょう。インバウンド向けのものもあるようです。

希望者があれば随時受け付けているところや、開催スケジュールが事前に決まっているところ。

いずれにせよ事前予約(申込フォーム、メール、電話など)が必要なようです。

また人数制限(何人以上で開催、何人までの実施など)があったり、天候不良で中止されたりする場合もあります。

体験料は5~6,000円あたりが多いでしょうか。ここ数年で全体的に値上がりしているようですが、あらゆる物価が上昇していますから、これは致し方ないでしょう。

行衣等は料金に含まれているところもあれば、レンタル料金が別途かかる場合もあります。

そのほか祈願料が必要だったりほかの修行とセット料金だったりとまちまちですが。

性質上まず悪質なものはないと思われますので、サイトにわかりやすく明記されている印象です。興味のある方は、ご自身の宗派や行けそうな場所で、まずはネット検索をかけてみてください。

宮崎県西都市「水車滝」にて滝行体験!

銀鏡水車滝滝行【東米良wo肌で感じる体験】

さてそんな中から私が申し込むことにしたのは、宮崎県の水車滝という場所で開催される滝行体験でした。主催は宮崎県西都市のNPO法人:東米良創生会で、執り行うのは地元の銀鏡神社です。

東米良創生会は、かつて「東米良村」だった東米良地区(市町村合併で、今は地名が残っていない)の存続・創成を目指し、様々なイベントを開催している団体です。

滝行を指導してくださるのは銀鏡神社の権禰宜。「修験者の会」のお方でもあります。

かつて修験者の修行場となっていたこの地区で、滝行を復活させることで「地域コミュニティーの再構築と活性化を目指す」取り組みをされているのだそうです。

といっても修験者が本当に滝行を行っていた場所は、一般人が到底立ち入れる場所ではないので、比較的行きやすい水車滝を体験場所に選んだのだとか。

というわけで「初心者向け」の場所ではありますが、もちろん初心者には十分すぎる舞台です。

2025年9月21日(日)申込!

こちらの滝行体験は、3~11月の第3日曜日および第4土曜日、基本的には毎月2回(1回のことも)の定例開催となっています。

ただし参加者が5名に達した時のみ行われ、天候によっては中止になります。

ちなみに8月は2回とも天候不良で開催できなかったのだとか。

私自身こちらの体験を知ったのが8月初旬なのですが、バイク移動が暑いので「少し涼しくなり、かつ冷たい水に入るのが怖くない、9月にしよう!」と思っていたところでしたので、ジャストタイミングでした。

さらに、第4土曜日の9月27日に申し込んでいたものの、21日の方が都合よくなったので、メールで変更を打診したのですが。

実は21日参加申込者がこの時点で3名だったのだそうで、私が変更希望をしたので「これで4名…でも27日は8名いらっしゃるし、あわせて10名超えるから例外的に引き受けましょう」と5名未満の開催を決行してくださったのだとか。希望者のお一人が、8月に申し込んでいたのにできなかった方というのもあるようです。タイミングよすぎて呼ばれているとしか思えない。

結果的に「同世代の女性4名」という小ぢんまりとしたメンバーにて、最高にぜいたくな体験ができました。

かかった費用、準備したもの

申込費用としては、まず滝行体験6,000円(昼食込み)が必須です。

加えて任意参加の事前「正式参拝」(初穂料3,000円~)、行衣レンタル(1,000円)・はちまきレンタル(300円)などがあります。

申し込みは1週間前まで、代金振込は3日前までとなっています。

ちなみに体験費用6,000円は、事前振込・手数料負担となっていましたが、ゆうちょ銀行だったので「ゆうちょアプリ」を使って手数料無料でいけました。

レンタル代金1,300円は当日NPOの担当者へ現金払い、初穂料は参拝の際に神職へ直接お納めします。

行衣は柔道着や空手着など、白い衣装ならOKとのことなので、お持ちの方はそれで。一緒に参加されるお一人はお遍路さん経験者で、その時の白衣をお召しになっていらっしゃいました。

行衣は透けるのでアンダーは黒とのことでしたので、私は黒い水着を着用。ブラトップと短いレギンスや、Tシャツと短パンとかでもよさそうです。

あとは地下足袋が必要ですが、こちらは自前のものを持参しました。サンダルがあるとよいとの案内で、一応雪駄を用意しましたが、むしろ滑るので足袋だけで大丈夫でした。

もちろんタオルと着替えも必要です。水泳や温泉で必要なものを用意すれば問題ないはずです。

最近建てられた更衣室(以前はテントだったそうです)があって、荷物もそこに置けるので安心です。

当日の流れ

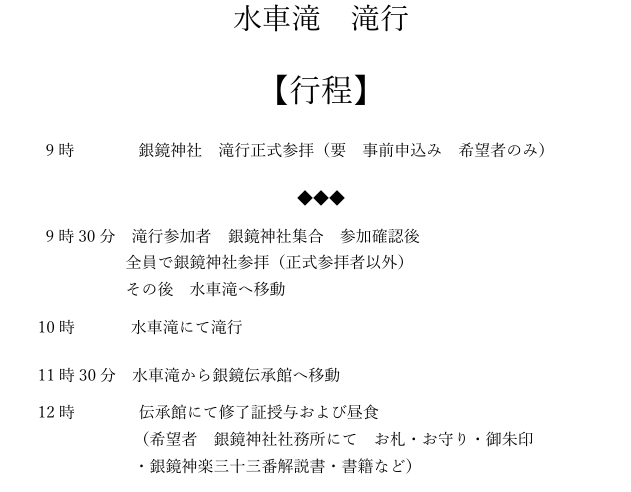

申込フォーム入力後、下記pdfデータの添付されたメールをいただきます。

まずは受付

私は張り切って銀鏡神社(社務所)に8時半には到着いたしました。が少々早すぎたようで、受付の方がまだ来ておらず。境内を掃除中だった氏子のおばあちゃまたちとお話したり、辺りをぶらぶら散策したりして待つことに。

8時50分頃には参加者もそろい、NPO法人担当の方もいらして、受付・レンタル品の受け渡しを行いました。

正式参拝後、水車滝へ移動

正式参拝は神職の案内で神社の拝殿へと向かいます。お作法は随時説明いただけますので、案内に沿って進めればOKです。

参拝が終了すると、NPO法人の方の運転で、いよいよ水車滝へ移動となります。

滝行の流れ

水車滝に到着後は、更衣室で着替えを済ませ、権禰宜に行の説明をいただきます。

続けて行で唱える言葉や動作など、儀式の練習を行い(10分くらい)いざ滝つぼへ。

滝へ降りる足場は、以前は有志で簡単に組んだ梯子のようなものだったのそうですが。今はしっかり整備された階段になっています。

滝の前で先ほど練習した儀式を行い、いざ入水。

その後いよいよ滝に打たれる「滝行」本番です。まずは一人ずつ。2巡、3巡して最後はみんなで。ある程度満喫したところで水から上がり、再度儀式を行い終了となります。

おいしい昼食をいただきます

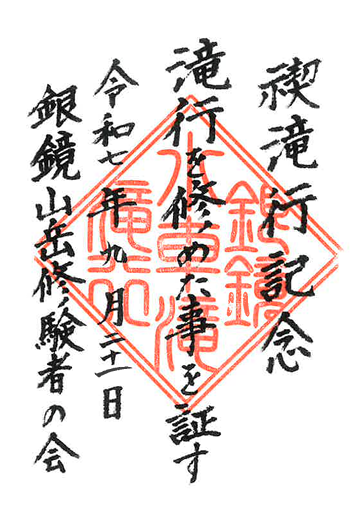

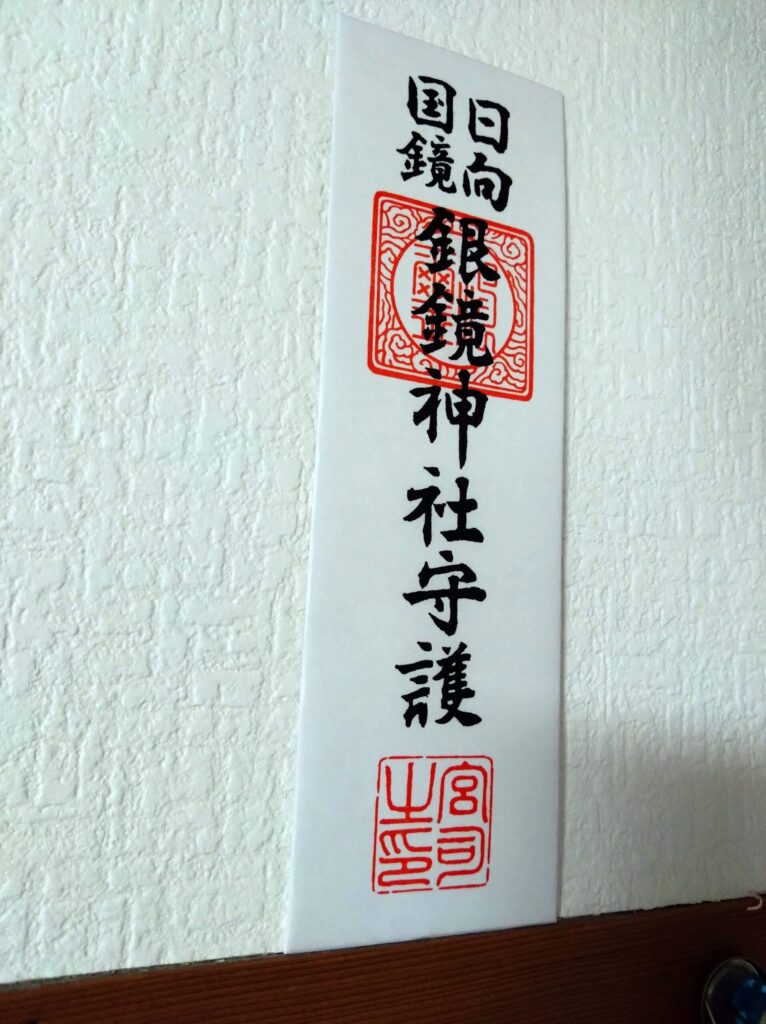

着替えて神社へと戻り、御札と修了証書、お神酒を拝領します。

その後おいしい弁当と温かいお汁が用意されており、全員でいただきます。

精進料理かと思っていましたが、NPOの方が準備される「地元食材のお弁当」ということらしいですね。

この日は普通の鶏肉が入っていましたが、獲れた時には猪などジビエ料理になるそうです。また「米良」という地名だけあって、おいしいお米がとれるそうで。それを地元の水で炊くことで、さらに味わいが深まってたというおにぎりが最高でした。

山の駅銀鏡でお買い物

昼食後は解散となりますが、手前の「山の駅銀鏡」の300円割引券が配られますので、まあそちらに寄るところまでが工程となるでしょうか。

この日も参加者みんなでそちらに行き、買い物してからお別となりました。

もう少し詳しい話や感想などは、後述いたします。

滝行までの道筋~阿蘇・高千穂軽油の遠回りを楽しむ~

最寄り宿を抑えます

さて話は戻ります。私の自宅から銀鏡神社までは、一般道で約4時間(高速で2時間半)の道のりでした。9時の正式参拝のために当日の朝5時に家を出るのもありですが、さすがに滝行を前に疲れたくはない。普通に前乗りが現実的です。

しかしこの東米良地区、宿があまりない(ゲストハウスか、逆に高級宿)ので、最寄りビジホで得意のHOTEL AZ(宮崎高鍋店)に、前日20日の予約をとることにしました。とはいえホテルから神社までも、車で1時間ちょっとの距離にはなります。まあでも早起きの身にはちょうどよいくらいです。

というわけで前日、鹿児島市からそのホテルへと直行…いいえ!しっかり遠回りしてツーリングを楽しんでから向かいました。

まずは3回目の阿蘇(熊本県)へ

美しき稲穂を愛でながら

以前から狙っていた阿蘇からの高千穂まわりツーリングが今回第二の目的でした。

20日6時半に、張り切って鹿児島市の自宅を出発。過去2回の阿蘇道中は、西海岸海沿いに向かったため、今回は趣向を変えて内陸から責めることに。

鹿児島湾内を北上し、7時半に姶良マックで朝食、からの伊佐市経由です。

鹿児島の米どころ伊佐は、金色に稲穂が揺れる田園が広がり、彼岸花が咲き乱れる最高の眺めでした。そして次なる目的地、熊本県八代市を目指します。

いきなりお土産ゲット「お菓子の香梅」

実は家族の好物に、熊本銘菓陣太鼓というものがあるのですが。(お気に入りは→ミニサイズ8個入:くまモン柄)

これを販売する「お菓子の香梅」、県内(特に熊本市内)あちこちで目にしますので。愚か者の私は「次の店で~」と気を抜いているうちに店に出会えなくなり、買いそびれたことがあるのです。

なので今回は、熊本イン直後に即ゲットを目論んでおりました。

よって朝マックからの次のナビ目的地を「お菓子の香梅」八代店にセット。ひた走ること2時間半、10時前には到着いたしました。

すると入口に気になる張り紙を発見。

この日はお彼岸の入りです。なんと年に二回、お彼岸にしか販売しないというおはぎがあるとのこと。

「賞味期限は本日1日。つきたてでおいしいですよ~」店員さん、営業お上手です。

しかし私甘いものは食べられません。でもせっかくだし!というわけで妹家族・および父への陣太鼓に加え、おはぎセットを一つ購入いたしました。

ちなみに翌日(賞味期限は切れておりますが)、姪っ子が「おいしい!」と大喜びしてペロリと平らげました。よかった、よかった。

阿蘇名物「赤牛丼」をようやく!?

ところで阿蘇名物に「赤牛丼」なるものがあります。熊本の誇る和牛「赤牛」を、表面だけ焼いたレアの状態で乗せた丼です。

しかし私は、過去2回の阿蘇訪問では時間帯が悪く、どこのお店にも入れず。カフェで「赤牛バーガー」なるものをいただいたのみでした。

ただワタクシ偏食につき、お刺身など生の食材が食べられません。それで食指が動かなかったのが正直なところです。しかし事前に調べていると「レアの苦手な方に」と、しっかり火を通した「赤牛の焼肉丼」というメニューがある、赤牛丼の人気店を発見しておりました。ほかの人気店が軒並み2,000円越えのメニューに対して、1,530円というリーズナブルなお値段も魅力!

時間も早めであれば、並ぶこともなさそうです。というわけで八代からは、そのお店「くまもと和ぎゅうまつおか」を目指しました。

11時半に到着したところ、すでに何組かお客さんはいましたが(そして次々やってきましたが)すぐ座ることができ、早速「焼肉丼」を注文いたしました。しっかり味の染み込んだお肉は、柔らかくてジューシー。温玉がマッチして、大変おいしゅうございました。また絶対来よう♪

阿蘇へのアクセスは色々楽しめます

おいしい昼食を満喫した後は、初めて南阿蘇からの阿蘇インを選択。

次の目的地「赤水蛇石神社」までは20分ほどです。ミルクロードの山並みからの景色や、自動車専用道路57号線のトンネル超え急に広がる阿蘇とは趣を異にし、徐々に緑の深くなるコースです。

しかし途中で雨脚が強まってきたので、いったんコンビニで雨宿りすることにいたしました。

とはいえ雨の緑は、生き生きしていいですよね。食後のコーヒーとともに濡れそぼる木々の景色を楽しみ、改めて参道に赴きます。

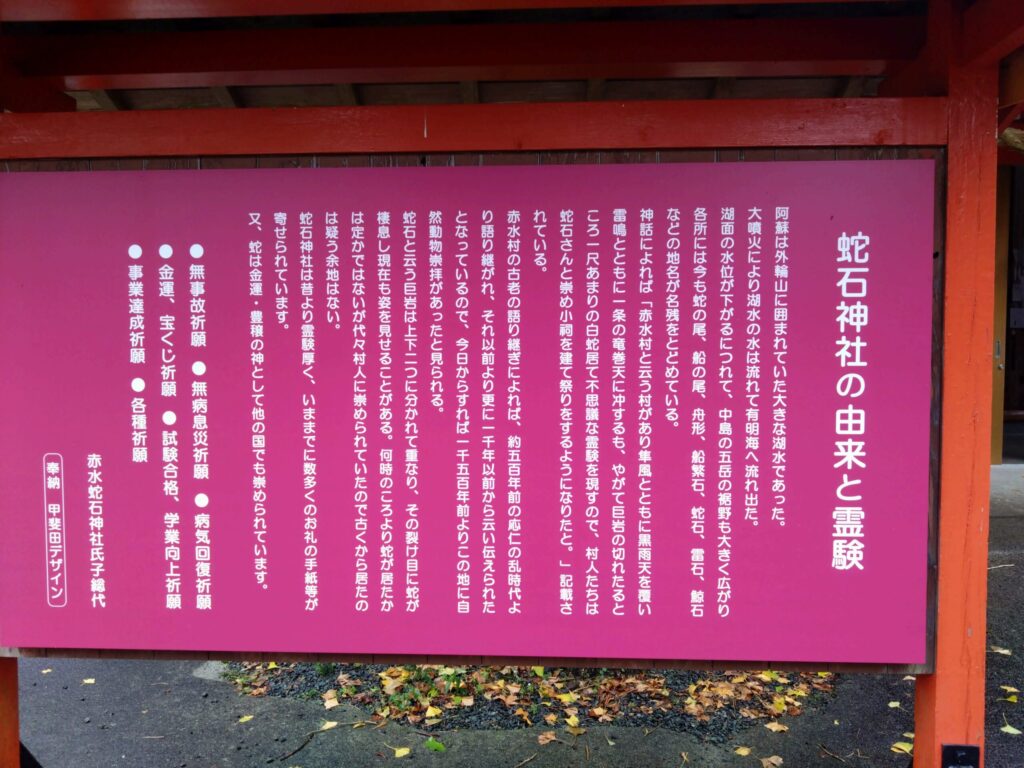

3度目の正直「白へび様」参拝

「火の国」阿蘇は、地の気の強い場所です。

初めての阿蘇訪問の前に、へび年の私は「へび」にまつわる神社がないか調べておりました。

すると阿蘇には「赤水蛇石神社」と「阿蘇白水龍神權現(阿蘇白蛇神社)」という、生きた白蛇をご神体とする神社が二つもありました。

どちらも金運の後利益で知られる神社ですが、後者の方が規模も大きく有名です。

ですが私は両方を訪れてみて、前者の赤水蛇石神社の方が「合うな」と感じておりました。こういうインスピレーションを、私はとても大事にしています。

しかし前回・前々回と、やはり訪れた時間帯が悪かったため。いずれの神社でも、ご神体の白蛇様に謁見することはできておりませんでした。

そこで今回は赤水蛇石神社に絞って、良き時間帯に訪問。小ぢんまりとした神社で、宮司さんもおらず基本無人の神社です。

そして今回は無事、へび様にもお会いできました。いかんせん変温動物でいらっしゃるので、「実は置物か?」と疑うほど微動だにしておりせんでしたが。

まあ私もともと爬虫類は好きな方なので(飼うほどではありませんが)、白へび様の美しいお姿だけで惚れ惚れです。ちなみに手前のケースに1体、奥に少し小さ目の2体が入ったケースが置かれておりました。

小ぢんまりとした神社で、宮司さんもおらず基本無人の神社です。

これからもたくさん、やりたいことを思い切りできるように。よりよき人生を送れるために。

金運アップを祈願して、金運お守りを一つ購入。大満足でございます。

うん、これからも定期的に参拝するぞ!

念願の阿蘇から高千穂(宮崎)イン!

道の駅阿蘇を冷やかしたのち、草千里…と思いましたが、天気もよろしくないので。今回は草原はいいか!と、山すそを回って「高千穂」の標識をたどり出発することにいたしました。

阿蘇を離れていくと、牧草のような山並みから、段々と深い山里へと感じが変わります。

隣県なのに、ずいぶん雰囲気が違っておもしろいなあ。

標識にそって、約1時間ほどで高千穂町に到着いたしました。

熊本同様、先にお土産のチーズ饅頭(以前訪れたおいしいお店にて)をゲットし、高千穂峡へ。

前回は遊歩道が整備中だったのですが、今回はきれいになっていて奥まで行けました。天気も良くなっていたので、水面の美しさにうっとりします。やっぱり次こそボート乗りたいなあ。

30分ほどの滞在でしたが、その時点ですでに16時前。

宿までは約2時間ほどかかるようなので、そろそろタイムリミットです。というわけで18時に宮崎県高鍋市にたどり着いた頃には、さすがにぐったりでございました。しかし行きたいところを網羅して、達成感バキバキです。

さあ本命の滝行へ

改めまして今回の水車滝(銀鏡神社)滝行体験を、ツーリングからめて振り返ります。

銀鏡神社までの美しい道のり

体験当日の21日は、気持ちよく朝5時に目が覚めました。軽めのヨガで体をほぐしてシャワーを浴び、宿近くの鴫野浜(しぎのはま)で6時の日の出を拝みます。

その後宿でしっかり朝食をとって(AZホテルは、朝が早くて朝ご飯をしっかり食べる人に激おすすめ)チェックアウト。7時15分には出発と相成りました。

進む道はその名も「ひむか神話街道」。高千穂町の天岩戸神社を起点に、宮崎一帯(一部熊本)に延びる、約300㎞の広域観光ルートです。

有名どころでは鵜戸神宮をはじめとする、沿道には日本書紀・古事記や天孫降臨にまつわる神話にちなんだ場所がたくさんあります。高千穂からの道は整備されていて美しかったですが。この日通った西都市の道は、旧道っぽい一車線が峡谷に延びる、神々しいともいえるルートです。道中に心惹かれる神社をいくつも通り過ぎ、この地の奥深さをひしひしと感じます。

その後銀鏡神社に向かって、15分ほど細い山道に入るのですが。ここ数年の災害の影響で、ところどころ整備されていない箇所もあり、運転に注意が必要です。大型車は通れないため、救急車も走行できないのだとか。地域復興を頑張っていらっしゃる皆さまのご苦労を感じました。

銀鏡神社の由来

滝行体験の受付・正式参拝の行われる銀鏡神社は、国指定重要無形民俗文化財神楽として知られ、毎年12月には夜通し神事が行われるのだそうです。

ご神体は岩長姫の銀の鏡。

この姫は名前の通り、岩のように醜い姿で、しかし岩のごとく長命でした。

逆に妹の木花佐久夜姫は、桜のように美しく、しかし桜と同じ短命の運命でした。

この妹に求婚をした迩迩芸命に、父親は良かれと思って「長寿」の岩長姫も共に嫁がせます。しかし迩迩芸命は、美しくないこの姉を返してしまいました。そのことで姫は二人の子どもを呪い、子孫である「人類」は短命になったというものです。東南アジアやニューギニアを中心に各地に見られる、短命にまつわるバナナ型神話と呼ばれるものの一種ですね。

ここまでは古事記の内容ですが、地元の日向神話では続きがあります。

自らの境遇を嘆いた岩長姫がわが姿を映す銀鏡を遠くへ放り投げたところ、これが大木の枝にかかり。その陽光・月光を浴びて白く輝いていたことから、この地域を「白見」と呼び、やがて「銀鏡」という字をあてるようになったのだとか。

この鏡をご神体とする銀鏡神社は、姫の力にあやかって「長寿」のご利益があるそうです。

徐々に研ぎ澄まされる心身

滝行のお仲間

この日一緒に滝行体験に参加するのは、同世代(ちょっと上?)の礼儀正しくて優しい女性陣でした。酸いも甘いもかき分けてこられたお年頃ですので、皆様いろいろ思うところがおありのようです。

ところでお二人で一緒に参加された方たちには、付き添いの見学者の方がいらっしゃったのですが。大変幸運なことに、この方たちが撮ったたくさんの写真や動画を、あとで送っていただくことができました。最初に何枚か写真を撮れたらいいな、くらいに思っていたので、とってもありがたかったです!

入水前の儀式

滝行は宗教等でそのやり方が異なります。

仏教系ではお経を唱えたりするようですが、今回は修験道(神道・道教)にのっとった儀式になります。

和歌を唱いながら船を漕ぐような仕草する「鳥船行事」から始まり、大声を出す「雄健行事」、キョンシー世代には懐かしい「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」九字を唱えて十字を切る所作など、一連の「身滌行事」を行います。

もちろん都度指導くださる権禰宜(ここから先生と呼びます)のお手本を見せてもらい、真似する形です。

それにしても先生のお声の大きくてよく通ること!朗々とした雄叫びが滝つぼに反響し、非常に心地よい。対して女性4人の声の弱弱しいこと。みんな一生懸命声を出していたのですが、4人がかりで先生お一人に敵いませんでした。

すべての所作もキレッキレで、修験者の実力を見せつけられます。

これらの儀式は精神統一や邪気を払う意味合いのものですが、もちろん大声を出したり体を動かしたりすることで、冷水に浸かる前の準備運動にもなるようです。真剣に取り組んだことで、かなり体が温まりました。

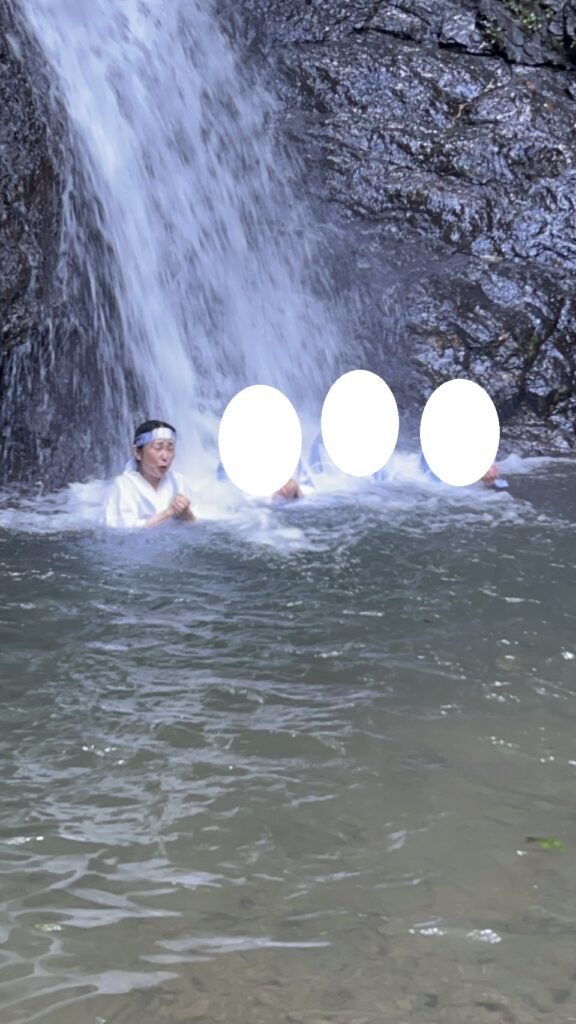

いざ水の中へ

その日の気温は25℃ほどでしたが、水温はもちろん低い(体感では15℃くらいかな?)です。

入った瞬間は思わず声が出てしまいますが、一度ざぶんと水につかってしまえばなんとかいけます。

この日の滝の水量は、通常の8割くらいとのことでしたが、見る限り水圧はなかなかのもの。まずは先生がお一人で滝に打たれ、何やら祝詞を唱えられます。

しばらくして一人目が促されました。譲り合ううちに、なぜか私が一番目に。

「滝にそのまま寄りかかる感じで」と言われ滝の下へ向かいますが、実際に体重をかけないと押し流さそうな勢いでした。というか冷たさも相まって息ができない。

シャワーを顔から浴びるような感じ…ではなく、ホースの水を顔に直撃される感覚です。

目は開かないし口はアップアップ、なかなかのブサイク面をさらす羽目に。

しかし打たれているうちに、妙に心は静まっていきます。滝に打たれる間は、神様のお名前「祓戸大神」を連唱しながら、振魂(丹田のあたりで手を組んで小刻みに上下させる)を行うのですが、それが何かと共鳴していくようで安らぎを覚えます。

癖になりそう!

はじめはおっかなびっくり、お互い譲り合いでしたが。

やがて各々思いのたけをぶつけるように滝に浸るようになりました。何かしらチャンネルが拓いたのかしら。滝から上がると、みんなスッキリした笑顔になっていました。

ところで撮影していた方に「みんなバカ殿になってたよ」と言われてびっくり。滝に打たれている時に、全員の顔が真っ白になる瞬間が。なにかしらの光の加減だといってしまえばそれまでですが、もしかしたらみんな素敵なパワーをいただけたのかもしれません。

イガグリの罠にビビる帰路

すっかり満喫して帰路につきます。山の駅で、みんなといつかの再会を祈りながらお別れです。

その後たくさんの写真や動画を送ってもらい、改めて良き仲間に恵まれたことに感謝しました。

神社からの帰路は4時間弱の道のりです。途中「マキビシか!?」とビビるぐらい落ちているイガグリをよけつつ(車にさんざんひかれてペタンコなので、鋭利な針ではないようです)、途中ちょっとだけ中身の栗を拾ってみました。たくさん拾えたら、栗ご飯にできたなあ。

途中道の駅で一度だけ休憩し、ほぼノンストップで鹿児島へ。16時半無事帰宅。

次はいつ行こうかな!

コメント