父がトラック運転手をしていた影響でしょうか。

私は幼少期から「運転」に非常に興味がありました。

小学校に上がる頃には父は一介のサラリーマンとなりましたが、趣味でスポーツカーや大型バイクに乗っていたこともあり、いつか自らの手でコヤツらを乗りこなしたいと思っておりました。

「運転」へのあこがれと現実

ドライブ最高!

そんなわけで大学生になると、授業もそこそこに友人とこぞって自動車学校へ。

晴れて自動車の運転免許を手にしたのは1996年7月、19歳になった直後のことでした。

両親が新車の軽自動車を買ってくれ、マイカーのハンドルを握った時の興奮たるや。

さすがにAT車が主流でしたが、まだまだニーズのあったMT車にしてもらったのもよかった。

エンジン音を感じながらギアをあげていくあの感覚…。

惜しむらくは4速までしかなかったことですが、それでも「運転」が楽しくて楽しくて仕方なかった。

当時沖縄在住だったため、移動できる土地は限られていたものの。

税制優遇で鬼のように安かったガソリン(70円前後~最安59円/ℓ)を湯水のごとく垂れ流し、TSUTAYAで借りたCDを落としたカセットテープ!をBGMに、北は辺戸岬から南は喜屋武岬まで。

夢のようなドライブを満喫しまくりました。

日常になった車の運転

ところが社会人になると、にわかに運転に飽きてしまいました。

車は楽しいおもちゃではなく、単なる実用的な移動手段にしか感じなくなったのです。

そもそも自分で運転するより、助手席に座っている方が楽だというのにも気が付いてしまいました。

まあそれでも日常的に運転の必要はあったので、作業としてハンドルを握っておりましたが。

そうして30歳を過ぎたころ、車線変更の時に隣の車に気が付かず接触しかけ(幸い相手が避けてくれましたが)「視野が狭まった」と実感するように。

ますます運転がおっくうになってしまいました。

「バイクの運転」は別腹?

さて話は戻りますが、18歳の私はバイクの運転にも興味津々でした。

ここでお断りですが、英語で本来 “ bike ”は「自転車」を意味しますし、世の自転車乗りの方々は「自転車」を「バイク」と呼びますが、ここで私のいう「バイク」はすべて「自動二輪車(主に中型)」とお見知りおきください。

決して自転車を軽んじてのことではなく、むしろあんなストイックなスポーツは私には無理!というリスペクトを込めて。

それにしても自転車乗りの方々のあのお尻の小ささは何でしょう。うらやましい。

また脱線しました。

できればバイクの免許を取りたかった私ですが、生真面目な母が「女の子なのに」とまゆをひそめたため実現には至らず。

ところが翌年、年子の妹には車と並行して中型二輪の免許取得が許されたのです。

話が違う‼と憤慨したものの。

体育大学に進学するような身体能力をもつ妹(158㎝筋肉質)と、典型的な運動オンチの私(かつ151㎝)では確かに話は別です。

大学進学後の足として125㏄のバイクを自在に操る彼女を、それはうらやましく感じましたが、まあ自分には無理かもなあと納得もしておりました。

突如として夢が現実に

そうして時が流れ。42歳の私は、実家で祖母の介護をしておりました。

38歳の時に病で母を亡くし、死に目には会えたものの、最後の大切な時期を離れて暮らしていたことを残念に感じていたため、余命半年ほどと言われた祖母は、ぜひ在宅で共に過ごしたいと思ってのことでした。

嬉しい誤算で、祖母は結果1年半そばにいてくれたのですが、思いのほか長期間になったこともあり、父と妹の計らいで、介護の合間に普通二輪(400cc以下の中型バイク)免許取得を許されることになりました。

もはや自分には縁のないものだと感じていたのでしょう。

バイク販売店を営む旦那さんに嫁いだ妹は、当然良いバイクに乗っていましたし、商品のかっこいい二輪車の数々を私自身目にする機会が増えたものの、どこかで目を背けていました。

そんな私を見ていた妹は、実は私がバイクに乗りたくてしょうがないことを薄々感づいていたのです。反対していた母も亡くなっていたので、もういいよね?などと罰当たりなことも言いつつ、いざ免許取得が現実のものとなるや、気持ちはすっかり10代の頃へとトリップするのでした。

42歳で2度目の自動車学校ライフ

ドキドキしながら自動車学校へ赴き「151㎝で42歳なのですが、大丈夫でしょうか…」

と恐る恐る入校の希望を伝えたところ。

受付のお姉さんは「150㎝あるなら問題ないですし、年齢は関係ないですよ」

とにこやかに対応してくれました。

ちなみに150㎝未満でも、それで断られることはないようです。

不惑40(超)の手習いって素敵

草葉の陰でぷんぷん怒っている母の姿が目に浮かびますが。

そうして約四半世紀ぶりに通い始めた自動車学校は実に楽しかった。

大人になって「学ぶ」ことは正直娯楽です。

学生時代は大の勉強嫌いでしたが、26歳の時WHで渡豪して語学学校に通い(さらに旅の中でサバイバルイングリッシュを身に付け)、30歳で大学再受験を夢見て受験勉強をした(サクラは散りましたが)私はそれを知っています。

10代の何も知らなかった小娘も色々感動・感心はしましたが、自動車運転歴が20年を超えたからこその感激・(再)発見も数々ありました。

改めて知る一時停止の大切さや、思いがけない事故の可能性。やっぱり免許って、更新制にするべきですよ。運転歴が長くなるほど、自分の運転が絶対化して慢心しますから。

マニュアル車操作ができるアドバンテージ

そしてもう一つ。社会人になってからはAT車しか乗る機会がありませんでしたが、祖母の介護で実家に戻ったころ、父がちょうどMT車に乗るようになっていたのもナイスタイミングでした。年数の経ったATの乗用車を買い替えようかと考えていた父に、知り合いの中古車業者さんが「軽自動車のマニュアルで、状態いいの入ったんだけど、どう?」と声をかけてくれたのだそう。

独り身だから軽自動車で十分だし、そもそも運転好きだった父は、久しぶりにMT車か!と嬉しくなって即購入したとのこと。

というわけで、そのご相伴にあずかり、マニュアルの運転感覚を取り戻していた私。おかげでバイクのマニュアル操作そのものは、なんら苦労しませんでした。

普通二輪免許教習に際して

さて、今後免許取得をお考えの方に向け(あるいは免許取得済の方との「あるある」ネタ共感のため)私自身の受講内容を、もう少しお話しさせてください。

とはいえ講習の詳細説明や卒検の攻略法としてではなく、あくまでバイク乗りとしてはマイノリティな生物の「体験談」と「感想文」くらいで流し読みいただければ幸いです。

身長151㎝には弊害の嵐

教習の申し込みに際し、まずは実際に教習車(ホンダCB400)にまたがります。

さすがにこれでまったく足がつかない、支えられない場合は入校できない(当たり前か)ようですね。

私はと言えば、通常であれば一切足がつきませんが、さすがにそこでアウトにしていたら、学校運営側も商売あがったりなのでしょう。

座席を一番低く加工(通称「あんこ抜き」)していただいたところ、ギリ両足つま先立ちでいけました。一応片足で支えられたらOKとのことで一安心。

しかしそもそも片足だけしかつかない身長の方だと、支える力があるのか疑問です。

現実的には私くらいが入校可能底辺かと。

とはいえ140㎝台のバイク女子も実在するので、何か秘策はあるのでしょうが(あるいは足が鬼長か、脚力が鬼強か)。

ちなみに愛車(ホンダレブル250)取得後、スタンドを立てた状態で140㎝台の友人にまたがらせてみたら、まったく足がつかず。

ああ、150の壁大事!と勝ち誇る私を、170㎝台の男性陣は鼻で笑っておりましたが。

ところでゴルフをやっていると、今でこそ売り場は素敵なレディースグッズであふれていますが、やはり男性用(というかそっちがもとの標準、プラスアルファで女性用が誕生した)が多い。

まあそれでも小さ目のグローブや衣類、力が弱くても飛ばせるLシャフト、などがちゃんとラインナップにあるので問題はありません。

しかしアマチュアの女子が使いたがらないロングアイアンが店頭になかったり(ド定番の5番アイアンが手に入らず)、ウッドはLシャフトしかしか置いてなかったり(私はSシャフト)、やはり往生することは少なくありません。

中古市場がより顕著で、男性用クラブなんでいいもの(型落ちなど)がたくさん安くなっているけれど、レディースはそもそも本数が少ないか高い。流通がそのものがしょせん少ないってことですけどね。

しかしバイクに関しては、そんなレベルじゃなく女性に厳しいことを思い知るのです。

バイク用品は基本男性サイズ!

実技にあたり、服装は肌を露出しないもの、というので私はジーパンにパーカーで臨みました。

その上に腕・ひざ・胸のプロテクター(自動車学校で準備)を装着します。

さらにヘルメット・手袋・ブーツが必要になります。

ヘルメット:種類だけでなくサイズ多様

ヘルメットは教習所でも貸していただけますが、私は父のジェットヘルメット(フルとハーフの間)を使いました。

ぶかぶかではなかったのですが、少し大きめ。バイクでスピードを出すと動く感じが、ひそかに気になっておりました。

後日Kabuto(メーカー名:兜とか侍じゃん!と興奮)のXSサイズを手に入れ、安心のフィット感を思い知ることになります。男女兼用ですから、Sサイズより下があって助かった。

まあ教習くらいなら、は父の物(隙間があっても)で問題なかったですけどね。

手袋:実用的ならOKってことで

手袋は、ライダー用を買おうと思ったところ「軍手でいいよ」と言われたので、実家から一つ拝借。

ゴルフでグローブが必須(つけないと30打ほどで手の皮がむけます)だったので、すべり止めの重要性はよくわかっておりました。

しかし逆にすべり止めさえあれば大丈夫だろうな~というのもうすうす気づいておりましたので、形にこだわりはありませんでした。

とはいえ免許取得後は、形も大事かしら?と思っていたところ、知人からレディース用グローブをいただき歓喜。しかし指先が余るのが気になり…。

実際にはガーデニング用か子供用の手袋を愛用することになるので、まあ軍手で十分でした。

ブーツ:現実は世知辛い

靴はハイカットのスニーカーで大丈夫でした。

雨靴や作業靴(安全靴)で講習を受ける方もいるとのことなので、足首が隠れさえしたらよいのでしょう。

ちなみに後日ネットでライダーズブーツを購入しようとしたところ、23㎝以上(大方は24㎝から)しか存在せず、足のサイズ22.5㎝の私は非常に腹立たしい思いをいたします。

現在は教習でも使ったハイカットスニーカーと、ワークマンの防寒ブーツ(および雨靴)で事足りておりますので、まあいいんですけどね!

余談ですが、身長183㎝足のサイズ28.5cmのバイク乗りの友人が「安くていいのは28㎝まで」とこちらも嘆いておりました。

大小関係なく、標準から外れるというのは、市販のサービスから漏れるということです。

ただ彼は、自身の愛車であるセロというバイク(シートの位置は私の胸のあたり)について

「足つきがいいんだよね~」

と私への嫌味としか思えないセリフを吐いてくれましたので、けっして同志ではありません。

さらに関係ないですけど、宇宙飛行士の身長制限は、158~190㎝から149.5~190.5㎝に改定されて話題になりましたね。

今なら私も宇宙飛行士を目指せます!あれ?身長以外の問題が…。

もとよりバイクは「男性の標準体型」仕様と思い知る

先生は30歳くらいのスラっとした長身の男前(ライダーっぽい!)です。

教習時刻に教習所に行くと、車庫から担当の先生が教習車を出してくれています。

というか私の場合、毎回先生が前もってアンコ抜き作業があったからでしょうが。

改めまして、お手数おかけしました。

最初にしてずっと難関:取り回し

まずはバイクの取り回し(左側に立ってバイクのハンドルを持ち移動させる)を行うのですが、まっすぐ立てていないと200㎏の重量が凶器となって襲い掛かります。

何より怖いのは、自分と反対側に重心を傾けることです。支えられないので、そのまま向こうに倒してしまうことに。こうなると力のある男性もなすすべはありません。

まだ自分側にして下敷きになる方がマシです。

それにしても手足の短い私では、右手側のハンドルをもつのもいっぱいに手を伸ばしている状態なので、とにかく「あそび」がありません。

うまく取りまわせば重さを感じることはありませんが、ちょっとでも傾けると急激に重くなり、全身で支えなければいけなくなります。

実際免許を取得し5年以上たつ今も、取り回しは苦労する場面が多々あります。その詳細はまたいずれ。

もはや土俵にも立てなかった:バイク起こし

取り回しと同時に、通常倒したバイクを起こす実技があります。

私は何かしらコツを教えてもらえるもの、とひそかにワクワクしておりました。

ところが先生は

「あなたは起こすの無理なので、倒したら助けを呼んでください」

と通告。

「え?コツとかあるんじゃないですか」「コツ(冷笑)?ないです」

おそらく私クラスでは、ということでしょう…まじか。

標準身長の細身な女性より、よっぽど力持ちだとは自認しているのですが。背丈・手足の短さは、あらゆる場面で腕力では補えないことも、自覚してはおります。

同時期に講習に来ていた男の子たちは、みんな倒したら自分で起こしていたので、無力感は否めませんでした。

どうなんでしょう?小柄な女性だけさせないのか、非力そうな女性全般させないのか。

そもそも自動車学校全般の方針なのか、この先生独自の判断なのか。

まあもうどうでもいいですけど。

というわけで起こすのは先生の補助のもとという流れに。

私は何があっても倒してはいけない、ということですね。まあ倒さずにすむなら、誰しもそれにこしたことありませんが。

市販のバイクの形状は、現実問題女子には優しくない

そもそも手足の長さだけでなく、サスペンションの沈み込みも想定されているんですよね、バイクって。

私は決して痩せていないが、しょせん50㎏弱。ただでさえ足も短いのに、バイクを抑え込む重量が足りないので、重心位置が高い。でふらふらする。そこで支える足の長さも力もない。悪循環。

男性の重量や脚力ならグッと抑えられるでしょう。軽量な女子でも、160㎝超えればバランスはとれるでしょう。

それでも本当になんなく乗りこなせるのは、おそらく身長で170㎝以上。重さも65㎏超えると安定するはず。

つくづく男性仕様だこと!って文句言うと、じゃあ乗るなって言われますね。

でもバイク業界、もうちょっとすそ野広げてもいいんじゃないでしょうか?

それから、私の手の大きさだと、クラッチを完全に切った(一番開いた)状態で、第一関節がなんとかかかるくらいなので、クラッチ調整が大変しんどいこともわかりました。

てかそもそも握りも堅い。ヨガで鍛えたボディながら、握力はしょせん女子の平均。

そのうえ毎回緊張で力も入るので、教習1コマ終えた後は手がプルプル、疲労困憊でした。

ただ、これを先生に話したところ「自分のバイクをもったら、お店の人にお願いして弱めてもらえるよ」との朗報が。

事実、自身のバイクを所持したときにはクラッチの幅を狭めてもらうという方法で格段に握りやすくしていただきました。

文句たらたらでしたが、女子よ恐れるなかれ。バイクはカスタム可能です!!

自転車に乗れるなら大丈夫、MT操作は後からついてくる!

いよいよ運転です。

MT車は問題ない話をしていたので、特別な説明はなく「ローで動かしてみましょうか」と促されました。まったく初めてのバイク操作でしたが、

「左足でローギアに入れ、左手で徐々にクラッチを入れながら、右手でアクセルをまわす」

と具体的に考えながら実践すると、意外と違和感なくバイクは走り出し。

「左手でギアを動かし、左足クラッチ操作・右足アクセル、右手ハンドル操作」

の両手両足すべて使いの車より、簡単に感じたくらいでした。

AT車の運転経験のみの方にはわかりづらいですね、すみません。

ただ感覚的には、自転車に乗れる人なら、絶対バイクに乗れると確信はしました。

泳げない人もスキューバダイビングはできると聞きますが、バイクは自転車に乗れない方は厳しいでしょうね。

逆に自転車を軽々と乗りこなせる人ならば、バイク操作の感覚はつかめるはずです。

普通二輪免許教習の実態

それにしても、動き出してびっくりしたのがいざ走行すればバイクは一グラムも重くないことです。

並走する先生に「ギア上げて」と言われて、セカンド20㎞/h、サード30㎞/h。

車となんら変わることなく、気持ちよく加速していきます。

ところが減速して停止した段階で、急に重さが戻ってきました。

走っている間はまさしく人馬一体なのに、止まった瞬間「金属の塊」と化すバイク。

君は敵か味方か。

そして何度か停止するうちに、誤ってエンストした瞬間、ついに支えきれず初転倒!いわゆる立ちごけというやつをいたしました。くぅ、負けない。

そうして走行できるようになると、次なる課題が与えられます。

さて、皆様の前に立ちはだかるのはどれでしょうか…。

S字・クランク

車と同じところではS字及びクランク(直角の曲がり道)走行でしょうか。

S字は直線・カーブの延長ですので、おそらくほとんどの人は問題ないはず。私も全然フツーに走れました。

しかしクランクは勝手が違います。

ただ曲がるだけでしょう?と思ったのですが、これはさすがに自転車・原付と違うところでしょう。

前もって先生に「必ず倒れます」と予言され、「絶対倒れないぞ!」と心に誓ったのですが。

もちろん完膚なきまでに転倒いたしました。

そもそもバイクで曲がるのは、手先のハンドル操作ではなく、車体ごと身体を傾けなければいけません。

これはカーブやS字もそうなんですが、クランクはより狭く角が連続ですから、ごまかしがきかないのです。

先にそう説明はされていたはずですが、やはり実践してみないとわからないことでした。

「曲がるぞ」と、どうしても手で操作しようとしてしまうのですね。

しかしハンドルを手で曲げようとすれば、当然バイクの重心が取れなくなり、重さが偏り(重さが生じ)転倒必至です。

ゴルフでいうと、手打ちをしてしまった感覚にとても似ている気がします。

男性ならば力づくで飛ばしちゃうけど、女性ゴルファーだとミスショットしたり飛距離が出なかったりする、あの感じ。

クランクはとにかく手前を見てはダメ、遠くに目線を置きながら…。

そんなポイントを先生の指導に加え、帰宅後グーグル先生に泣きついて調べ、徐々に要領を得ていったのですが、結局4、5回は倒れました。

先にあげたように、本来倒すことは許されない私。その都度起こすのを手伝う先生(このチビばばあ、と心の中で毒づいてたかもしれません)、ただただ申し訳なさが募ったものです(土下座)。

一本橋

車と全く異なるところで一本橋というものがあります。

文字通り、板の一本橋(長さ15m、幅30cm、高さ5cm)の上を走るというものです。

ビュンと通り過ぎるのが目的ではなく、ゆっくり(中型7秒以上、大型10秒以上)走行する技術が試されます。

まずは平面の白線で練習後、実践。

はじめは怯みましたが、意外とスムーズに行けたので「な~んだ簡単じゃん」と慢心したのがいけなかった。

何回目かは忘れましたが、余裕をかましていたら普通に落ちてしまいました。

前もって、橋からおり切れていない状態で足をつこうとしてはいけない(無論つかないので倒れる)と言われていたので、ちゃんと落ちきってから停止はしましたが。

経験者ならわかるはず。この1回の失敗で、まんまと苦手意識が芽生え、以降は落ち続ける羽目になったのです。

最終段階の卒検では、一本橋は落ちた時点で一発アウト!なので意識するほど委縮するのです。

ネットに攻略法が鬼ほど出ているあたり、結構な方がやられるのでしょうね。決して難しい操作ではないのですが、メンタル弱めの方は要注意です。

スラローム

私はこれを習得するのに一番苦労しました。

4.5m間隔に並べられた5本のパイロン(カラーコーン)の間を、左右交差しながら避けながら規定タイム(普通二輪は8秒)以内で通過するというものです。

この際パイロンに接触したり、エンストしたり、転倒したりした場合は即卒検中止となります。

私はクランクでの転倒の恐怖と相まって、なかなかスピードが出せませんでした。

思い切ってビュンビュンとリズミカルにいけば、そんなに難しいものではないのですが。おっかなびっくりの私は10秒が切れません。

一本橋の「ゆっくり」しかり「素早く」もメンタルですね。

困った私は、妹はじめ免許取得者にコツを尋ねたのですが、残念ながらスラロームで苦労した人が周りにおらず、有益なアドバイスが得られませんでした。

しかし少しずつではありましたが、慣れていくことでスピードを上げられるようになり、最終的には6~7秒に収まるようにはなりました。

マインドブロックが外れたようです。卒検前日のギリギリでしたけど。

急制動・坂道発進

こちらは逆になんの苦労もなかった二つの自慢です。

MT車に乗りなれていた恩恵なので、MT操作に不慣れな方には、あるいは難所となるかもしれません。

急制動

実は急制動に関しては、18歳当時の妹が失敗して転倒し、ジーンズが破けたのを目の当たりにしていたため、実践前は恐れていたものでした。

柔道経験者で受け身をとれる妹(運動会のリレーで転んだ瞬間、そのまま一回転して起き上がり、何事もなかったように1位をキープした子ですよ)でジーンズ破損です。

私なら即死かもしれません。

しかし今思えば、車と並行して二輪の免許取得に臨んでいた妹は、身体能力はともかく、まだMT操作事態に慣れていなかったというだけです。

改めまして、急制動とは決められたスタート地点を速度40 km/hで通過したのちに、そこから11 m(雨だと14m)以内の場所に停止するというものです。

バイクには左足のフットブレーキ(後輪)と、右手のレバーブレーキ(前輪)がありますが、どちらかに偏るとバランスを崩して転倒しますし、急に強くかけるとタイヤがロックされてスリップしオーバーランとなります。

しかしそれらを制御できなければ、実際に急ブレーキが必要な場面で事故を起こしかねませんから、非常に大切な技術です。

さて私はビビった割には、全然問題ありませんでした。

そもそも運転する際にはエンジンブレーキというものがあります。

やたらブレーキランプの点灯する(アクセル・ブレーキだけで操作している)車をよく見かけますが(最近とみに増えている気も)、おそらくAT車しか操作したことがない方でしょう。

MT車だとギアを下げることでエンジンブレーキがかかりますので、意識せずともこれを駆使します。AT車でもアクセルの強弱でエンジンブレーキがかかるのですが、多少意図的でないと使いこなせません。

そういえば大学時代、運転が壊滅的にヘタな子が

「エンジンブレーキってどこにあるの?」と言ってみんなを沈黙させましたね。

話を戻して、そう、私はエンジンブレーキの使い手。

フット・レバーに頼り切らず、ギアを落とすタイミングが感覚的にわかるので、急制動はお手の物だったのです。

よっしゃあ得意科目発見!とにわかに自信をつけたのでした(一つくらいはね!)。

坂道発進

文字通り、坂道での停車、からの発進です。

実は車の免許を取った教習所は、出入り口がなかなかの急斜面なうえに、交通量の多い二車線道路に面しておりまして。路上教習の時に強制坂道発進という恐ろしいところだったのです。

まあ実際はピヨピヨたちがヨロヨロ出てくるのがわかっているので、外の走行車たちはおおむね教習所入口側は空けてくれていたのですが。

おかげで、そこの教習生たちは坂道発進のプロになれました。

さらに実は坂道だらけの沖縄、そもそも必須項目でもありました。

そんなわけで息をするように坂道発進のできる私。

「要はフットブレーキがサイドブレーキでしょ~徐々に放しつつ、半クラ・アクセル、はいオッケー」先生の説明もなく一発でできました。

おほほ。

ついに卒検

路上教習はさすがにできないため、ゲーセンの機械のようなもので路上運転のシミュレーションを行います。

嫌がらせのように子どもが飛び出してくる、地味にイラっとするものです。

まあ実際、車以上に注意が必要でしょうから(身一つのバイクは自分も危険ですし)重要なレッスン、と承知の上でクソつまんない時間です。

それより一回でも多く、CB400とたわむれさせてくれ。

卒検(卒業検定)とはどんなもの?

そんな消化試合も経たうえで、最終関門の卒業検定(技能試験)がやってきます。

驚いたのは、先生が同乗する車と違って、

卒検の流れ(教習所内で、どの道を通って、どの課題を、どの順番で行うか)

を自分で暗記する必要があるということです。

暗記科目が苦手(高校「日本史」は常に赤点、センター試験本番も20点)で、あがり症のワタクシ。

これって、なかなかのストレスです。

しかもこの卒検コースは2パターン用意され、本番でどちらに当るかわかりません。ドS過ぎませんか…。

改めて一発アウト項目ですが、

「一時停止ライン越え」はもちろんのこと「転倒」「一本橋落下」「パイロン接触」「急制動オーバーラン」「エンスト4回(踏切内だと1回で)」

といったもの。

アウトは免れても、もろもろ(姿勢・秒数・スピード・ウインカーなど)で減点され、70点を切ったら不合格です。

課題は一応すべて及第点に達しているはずですが、私の一番の不安は「一本橋」でした。

どうしても技術じゃないところでミスりそうで。しかし逆に、これをクリアさえすれば絶対受かる!とは思っていました。

ついでに「一発合格でなければ、数回受ける羽目になるはず」とも確信していました。

今は素晴らしいですね。ユーチューブに卒検の動画がいくつもアップされていまして、事前にイメージトレーニングが可能です。普段あまりユーチューブ動画は見ないのですが、各課題のポイント確認からこのイメトレまで、この時ばかりは大活用でした。

果たして結果は?

それにしても試験当日は緊張で吐きそうでした。あんなに緊張したのはいつぶりだったでしょう。

一緒に検定を受けたのは、20歳そこそこの大柄な男の子。彼も緊張のため顔面蒼白でした。

お互いに励ましあって試験に臨み、先に受けた彼は一度エンストをしてしまった、と肩を落として戻ってきました。

そうして…はい、一発合格いたしました。

一緒に受けた彼もね(次は大型を取る、と大喜びしておりました)。

詳細は正直あまり覚えていません。

意外と本番には強いほうなので、スイッチが入って機械的にすべての課題をスムーズにこなすことができたみたいです。

実際何点だったかは知らないし、どうでもいいです。大切なのは合格した事実です。

ああああよかった一発で済んで。

「大型バイク免許も…」なんて、ちょっとだけ頭の片隅の端っこで夢見ていましたが、あの緊張感を味わうのは二度とごめんです。夢想してすみません。

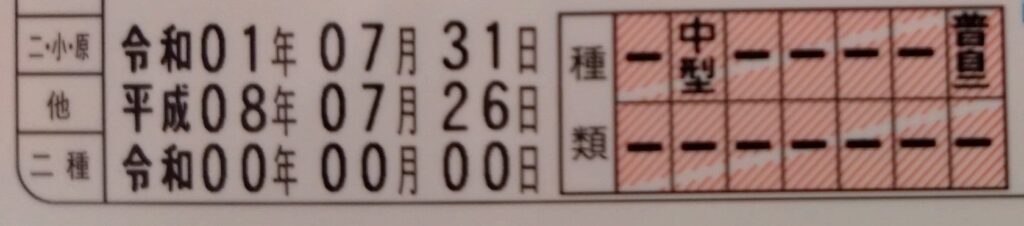

かくして新しく交付された免許証👆

ついにライダーデビュー!

とりあえず手にできるバイクを

所詮自動車学校は通過地点。

本来の目的は路上を好きなようにバイクで走ることです。

自宅には、父が自転車代わりにしていたホンダCD125というクラッシックなロータリーエンジンバイクがありました。

とりあえず免許ゲット後、こちらで遊ばせてもらいましたが。

足つきは悪いし、古くてバッテリーが弱っておりスターターが使えず、キックでエンジンをかけるという初心者泣かせ。

父所有のもう一つのバイク(カワサキ・バルカン650㏄)もあるのですが、私には無用の長物です。

ああCB400が恋しい…。

その3か月後に祖母が他界いたしました。

ほかの11人の孫(妹+イトコ10人)を差し置いて、みんなの大好きな祖母を独り占めできた幸運に感謝し、実家を離れて就職をすることに。

好きなバイク選び放題!?

引っ越し・就職を機に、ついに自身のバイクを購入するはこびとなりました。

さっそく妹の嫁ぎ先のバイク店に赴くことに。キラキラの新車から魅力的な中古車まで選び放題なはずだったのですが。

よりどりみどりのはずなのに…

CB400の乗り心地をうっとり思い出すのですが、現実的に路上では250㏄以下しか扱えないだろうなと自覚しておりましたので、まずはCB250を打診。

ところが2~3年前に価格があがったり、中古のいいのが一通り市場からはけたりしたとかで、店の人たちに渋い顔をされたのです。

そもそもCB400は操作性に定評(教習車になるくらいですからね!)がありますが、250はあまり評判が芳しくないのだとか。というわけで却下。

そこにカワサキZ125の中古が。

Zといえば900ですが、あれはもう車ならフェラーリとかと同列のクラス(私には)。

しかしその系列で、125㏄とはいえメタルメタルしい感じがかっこいい!でまたがってみると、なんじゃこの足つきの悪さは!!

試しに、乗る気はないけど125ccのATスクーターもまたがってみました。ところがみんな幅があって、原付と違って前のめりになってしまいます。

おかしいな?乗りにくいぞ…。

125ならいける、というわけでもないようです。

数年前に妹が乗っていた、カワサキのエストレヤもよかったよね~と聞いてみると、生産中止になったという悲しいお知らせが。

そうして見れば見るほど、足つきの悪そうなバイクしかない。

ぶつぶつ文句を言うと、「そもそもバイクに乗れる身長じゃないんだよ!」と妹にキレられる始末。

愛車との出会い、はじめは不服

そうしてたどり着いたのが、Hondaレブル250でした。というか、結果的にこれ一択でした。

そもそも私は、昔の仮面ライダー(対象:倉田 てつを)的な、メタル感あふれるバイクをご所望でした(のでZに食いついた)。

しかし昨今のバイクはプラスチック感強めが主流。

そして早い段階で無理だとはわかっていたものの、憧れは細身で座席高めのオフロードバイク。

そんな私の前に現れたレブルちゃんは、プラモデル感満載でしかもアメリカン。

フォルム的には理想ではなかった。

しかしまたがってみると、なんと両足がしっかりと地面につくではありませんか。

そう、アメリカンは重心低め。ハーレーダビットソンを屈強なお兄さんたちが、膝を曲げて乗ってる感じを思い浮かべていただければ。あれを私はまっすぐ足を伸ばしてちょうどよい(^_^;)塩梅です。

うむ、形も大事だけど、足つきは命。

現実的に、店中のすべてのバイクを見渡してみても、これほど足つきの良いものはほかにないことを痛感するのみでした。

さらにお店の職人さんたちからも「レブルは操作性も抜群だよ」とお墨付きが。

そもそも目的は走行を楽しむことなのだから、運転しやすいことが一番です。

ということで、私のパートナーが決まったのでした。

徐々にその魅力に気が付く、愛車レブル250

そもそも「レブル」はその昔、今とはまったく形が違うものがありました。

満を持して、過去の人気車のネーミングを使い、はじめにホンダが出したのはレブル500でした。

現在の60歳超の多くは、その昔バイクをたしなみ大型の免許も普通に持っている(そもそも普通二輪の免許を取った時点で大型までOK)ので、その名前の懐かしさを導引にターゲットとしたのでしょう。

しかしこれがまったく売れなかった。

その後排気量半分の中型バイクとして世に出したところ、こちらはちょうど手軽だとバカ売れ。

それがこのレブル250です。

長く売れ筋ナンバーワンとなり、バイク人気の高まったコロナ禍には、生産中断も相まって中古価格が新車価格を上回ったこともあったほどでした。

まわりを見渡すと、仲間のレブルちゃんをあちらこちらで目にします。

大学生の初心者坊やたちが好むのがはカワサキNinja250あたりですが、レブル250は初心者全般はもちろん、セカンドライダー(やはり狙い通りの60歳超)や、いわずもがな女子たち、などの幅広いところにうけたのが勝因でしょう。

しかも見た目はアメリカンですが、実はあくまでシートが低めのロードスポーツタイプモデルなため「抜群の操作性」を誇っていたのです。

ちなみにヨーロッパでは、逆にレブル1100が人気ということなので、土壌にあったニーズがあるのでしょうね。

はじめこそ「がわ」の大きさ翻弄され、特に取り回しに苦労したレブルちゃんですが、いざ乗ってみればなるほど、大変運転しやすい。

もちろん私はほかのバイクを知りませんので比べようはないのですが。

ただ「慣れ」だけではなく、コーナリングなどを思い通りに楽しめるこの感じ、これって絶対ベテランが乗っても感心するはず、と思えるのです。

まあゆえに、妹や父に「おもちゃみたい」「優秀な自転車」と揶揄されるのですが。

私は徐々にレブルちゃんを唯一無二のパートナーとして溺愛するようになりました。

レブルはカスタムしやすいのも人気の理由のようですね。

私は荷物を載せたかったので、純正の荷台を付けてもらいました。さらに純正のエンジンガードを装着し、幅広スタンドにして、ハンドルも手前に寄せてもらい、最初にお話ししたようにクラッチは幅を狭く加工もしています。

私にとって世界中で、これより乗りやすいバイクはないはずです。

というわけでこの五年間。通勤はじめ日常の足としてはもとより、週末の遠出、休日のソロツーリングと活躍の幅は広がっていくのです。

というか長距離で走るときの「無」になる感覚がたまらない。

詳しいお話はまた後日!

最後に:バイクとともにある人生という選択

というわけで、世のライダー男性、女子ライダーの苦労を思い知ったか!

あれ?主旨が変わってしまった。

老若男女関係なく、バイク乗りは仲間ではありますが。

私は自身がバイク乗りとなって、より女性ライダーが増えるといいなあと思うようになりました。

レブルちゃんで散策中、定期的に高齢の女性が「すごいねえ」「えらい(?)ねえ」と興味深げに声をかけていらっしゃいます。

拝察するに、興味はあったけれど、免許を取得する・バイクを乗り回す、なんて現実的ではなかった世代なのでしょう。

しかしバイク乗りの若い(自分より)女性を見て、何かしら思いをはせるのではないでしょうか。

ありがたいことに、現在は女性だから免許を取りにくいということは(そんなに)ないはずです。

少なくとも彼女たちよりは、ずっとハードルが低いはずです。

40歳オーバーデビュー、151㎝の私が乗れるんです。興味のある方は一歩足を踏み出してみませんか。

命短し、恋せよ(いろんなものに)乙女!

愛車と一体になって風を切る喜びを、ぜひわかちあいましょう。

コメント